【基督征心】Christ Conquers

史帝福個展 Solo Exhibition by Steve Emmons

藝術家:

史帝福 Steve Emmons

▎藝術家Artist|史帝福 Steve Emmons ▎展期 Duration|2025/6/14-6/28 ▎開幕 Opening|6/14 Sat. 14:00 - 16:00 ▎開放時間 Opening Hours|Tue. 至 Sat. 13:30 - 19:00 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 台北市中正區晉江街124號 --- ▎創作概念: 我們活在三維的世界裡,可以上下、左右、前後移動,但在時間中卻被固定,只能一方向地從過去走向未來。而上帝超越這些限制,因為祂創造了一切——包括這些規則。祂無所不在,貫穿萬有與所有時間,祂既從高處俯瞰我們,也同時住在我們的心中與思想裡。 然而,若上帝超越了四維空間,我們又該如何嘗試將祂的形象帶入一幅二維的畫布中?許多人認為這不可能,甚至認為這不應該。但「美」是三大超越本質之一,與「善」與「真」並列。塵世的美,是引領我們邁向天堂的橋樑,而天堂是真正的絕對之美。 「不必在意這世界對你說了什麼;那使耶穌從死者中復活的力量,如今也住在你們內。」 ——羅馬書 8:11

▎藝術家Artist|史帝福 Steve Emmons ▎展期 Duration|2025/6/14-6/28 ▎開幕 Opening|6/14 Sat. 14:00 - 16:00 ▎開放時間 Opening Hours|Tue. 至 Sat. 13:30 - 19:00 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 台北市中正區晉江街124號 --- ▎創作概念: 我們活在三維的世界裡,可以上下、左右、前後移動,但在時間中卻被固定,只能一方向地從過去走向未來。而上帝超越這些限制,因為祂創造了一切——包括這些規則。祂無所不在,貫穿萬有與所有時間,祂既從高處俯瞰我們,也同時住在我們的心中與思想裡。 然而,若上帝超越了四維空間,我們又該如何嘗試將祂的形象帶入一幅二維的畫布中?許多人認為這不可能,甚至認為這不應該。但「美」是三大超越本質之一,與「善」與「真」並列。塵世的美,是引領我們邁向天堂的橋樑,而天堂是真正的絕對之美。 「不必在意這世界對你說了什麼;那使耶穌從死者中復活的力量,如今也住在你們內。」 ——羅馬書 8:11

【也不是沒努力過】WE TRIED but FAILD

陳俊宇個展 Solo Exhibition by Ohau

藝術家:

陳俊宇 Ohau

▎藝術家Artist|陳俊宇 Ohau ▎展期 Duration|2025/5/24-6/14 ▎開幕 Opening|5/24 ㊅ 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|㊁ 至 ㊅ 13:30 - 19:00 | 5/30-6/1 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝��廊 JingLü Gallery 106台北市大安區溫州街48號 --- ▎創作概念: 關於《也不是沒努力過》: 這次的作品們是從一些關係經驗想像延伸出來的,形式上以居家擺飾這類立體物件為主,試圖用很自我的方式來處理那些經營失敗的關係喜劇。 --- ▎藝術家簡介 Artist Biography| 陳俊宇 1989年生於台灣高雄,現於台中工作與生活。 個人網站:www.ohauloveu.com 陳俊宇的創作中,依循著微小現世的觀察,對應著一個誇大的(不可能的)實現的方法。腳踏實地誠實的面對解決問題,並非是作者創作意圖,而是詼諧地思考無關的節點間,那些漏出的道德、倫理與癱瘓需重整的社會想像。

▎藝術家Artist|陳俊宇 Ohau ▎展期 Duration|2025/5/24-6/14 ▎開幕 Opening|5/24 ㊅ 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|㊁ 至 ㊅ 13:30 - 19:00 | 5/30-6/1 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 106台北市大安區溫州街48號 --- ▎創作概念: 關於《也不是沒努力過》: 這次的作品們是從一些關係經驗想像延伸出來的,形式上以居家擺飾這類立體物件為主,試圖用很自我的方式來處理那些經營失敗的關係喜劇。 --- ▎藝術家簡介 Artist Biography| 陳俊宇 1989年生於台灣高雄,現於台中工作與生活。 個人網站:www.ohauloveu.com 陳俊宇的創作中,依循著微小現世的觀察,對應著一個誇大的(不可能的)實現的方法。腳踏實地誠實的面對解決問題,並非是作者創作意圖,而是詼諧地思考無關的節點間,那些漏出的道德、倫理與癱瘓需重整的社會想像。

【坐忘】Sitting in Oblivion

李孟育個展 Solo Exhibition by Li Meng-Yu

藝術家:

李孟育 Li Meng-Yu

▎藝術家Artist|李孟育 Li Meng-Yu ▎展期 Duration|2025/04/26-5/17 ▎開幕 Opening|04/26 Sat. 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 | 5/1 Thu. 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 106 台北市大安區溫州街48號一樓 --- ▎創作概念: 「坐忘」典出《莊子・太宗師》中,孔子與顏回的一段對話。根據顏回所說,坐忘的定義為「墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通」。也就是靜坐時物我兩忘,與道冥合的狀態。其中「墮肢體」、「離形」指涉擺脫生理物欲的奴役,進一步達到精神層面的自由;「黜聰明」、「去知」則為忘卻概念性的論理分析,避免知識和欲望的相互推長,從而滿足於純然直觀的知覺本身。

▎藝術家Artist|李孟育 Li Meng-Yu ▎展期 Duration|2025/04/26-5/17 ▎開幕 Opening|04/26 Sat. 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 | 5/1 Thu. 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 106 台北市大安區溫州街48號一樓 --- ▎創作概念: 「坐忘」典出《莊子・太宗師》中,孔子與顏回的一段對話。根據顏回所說,坐忘的定義為「墮肢體,黜聰明,離形去知,同於大通」。也就是靜坐時物我兩忘,與道冥合的狀態。其中「墮肢體」、「離形」指涉擺脫生理物欲的奴役,進一步達到精神層面的自由;「黜聰明」、「去知」則為忘卻概念性的論理分析,避免知識和欲望的相互推長,從而滿足於純然直觀的知覺本身。

【女神與美的化身】The Incarnation of Beauty and the Goddess

余紹安個展 Solo Exhibition by Yu Shao-An

藝術家:

余紹安 Yu Shao-An

▎藝術家Artist|余紹安 Yu Shao-An ▎展期 Duration|2025/03/29- 04/19 ▎開幕 Opening|03/29 Sat. 15:30 ▎開放時�間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 | 連假 4/3 Thu. - 4/7 Mon. 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 --- ▎創作概念: 紙上流轉的墨線猶如經脈,色彩的堆疊彷若膚觸的微妙變化,從如墨的髮絲到珊瑚色的指尖,使得人物畫充滿了無限趣味。觀察女性是我日常的美學儀式,她們姿態的變化與服飾的華美,如同我對優雅與絢麗的嚮往。正如有人喜歡描繪山海的壯闊或花鳥的秀麗,我則以女性作為畫中主角,視其為「美感」的象徵,透過解構與重塑,凝練為我個人的「美人圖式」。

▎藝術家Artist|余紹安 Yu Shao-An ▎展期 Duration|2025/03/29- 04/19 ▎開幕 Opening|03/29 Sat. 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 | 連假 4/3 Thu. - 4/7 Mon. 不開放 ▎地點 Location|靜慮藝廊 JingLü Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 --- ▎創作概念: 紙上流轉的墨線猶如經脈,色彩的堆疊彷若膚觸的微妙變化,從如墨的髮絲到珊瑚色的指尖,使得人物畫充滿了無限趣味。觀察女性是我日常的美學儀式,她們姿態的變化與服飾的華美,如同我對優雅與絢麗的嚮往。正如有人喜歡描繪山海的壯闊或花鳥的秀麗,我則以女性作為畫中主角,視其為「美感」的象徵,透過解構與重塑,凝練為我個人的「美人圖式」。

【太古】Primeval

高菁穗個展 Solo Exhibition by Ching-Shui Kao

藝術家:

高菁穗 Ching-Shui Kao

▎藝術家|高菁穗 Ching-Shui Kao ▎展期|2025/02/22- 03/15 ▎開幕|02/22 Sat. 15:30 ▎開放時間|週二至週六 13:30 - 19:00 | 連假2/28 Fri. - 3/3 Mon. 不開放 ▎地點|靜慮藝廊 JingLü Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 --- ▎創作概念: 「太古」是一場對內在世界的考古。透過創作,我試圖挖掘潛意識深處的遺跡,追溯生命與萬物的源頭。在這個過程中,我發現筆下的意象開始變形,彷彿與史前文明產生共鳴——如同遠古人類在洞穴壁畫上描繪動物,或將獸皮轉化為裝飾的瞬間,那股純粹而直覺的創造衝動,在我的手中重新甦醒。我彷彿聽見畫中的古老生物低聲鳴叫,牽引我進入一個超越時間、空間與語言的領域,與更巨大、無形的存在對話。 從安地斯人的觀點來看,未紡的羊毛就像宇宙間的氣體,孕育著生命。這種材料承載著人類與世界的聯繫,被視為神聖之物長達數千年。羊毛氈的構成亦象徵著生命的皮毛,它不僅是創作的媒介,更像是一種時間的凝結,將流動的生命封存於某個時空之中。

▎藝術家|高菁穗 Ching-Shui Kao ▎展期|2025/02/22- 03/15 ▎開幕|02/22 Sat. 15:30 ▎開放時間|週二至週六 13:30 - 19:00 | 連假2/28 Fri. - 3/3 Mon. 不開放 ▎地點|靜慮藝廊 JingLü Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 --- ▎創作概念: 「太古」是一場對內在世界的考古。透過創作,我試圖挖掘潛意識深處的遺跡,追溯生命與萬物的源頭。在這個過程中,我發現筆下的意象開始變形,彷彿與史前文明產生共鳴——如同遠古人類在洞穴壁畫上描繪動物,或將獸皮轉化為裝飾的瞬間,那股純粹而直覺的創造衝動,在我的手中重新甦醒。我彷彿聽見畫中的古老生物低聲鳴叫,牽引我進入一個超越時間、空間與語言的領域,與更巨大、無形的存在對話。 從安地斯人的觀點來看,未紡的羊毛就像宇宙間的氣體,孕育著生命。這種材料承載著人類與世界的聯繫,被視為神聖之物長達數千年。羊毛氈的構成亦象徵著生命的皮毛,它不僅是創作的媒介,更像是一種時間的凝結,將流動的生命封存於某個時空之中。

【線續之間】Lines After Lines

李美璁個展 Solo Exhibition by Meitsung Lee

藝術家:

李美璁 Meitsung Lee

▎藝術家:李美璁 ▎日期:2024/12/14 (Sat.) — 2024/12/31(Tue.) ▎開幕活動:12/14 15:30-17:00 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎創作概念: 展覽『線續之間』包含兩個系列的作品「時間摺痕」及「AiDa2」。以不同的方式探索線條與空間的關��係。「時間摺痕」以手繪的線條為基礎,線條經過時間的疊加後,逐漸形成類似皮膚摺痕或自然紋理的空間感,呼應著歲月在人身上留下的皺紋。「AiDa2」系列回應了現代科技與手工之間的辯證關係,思考科技是否能完全取代手工創作,從而強調了手工在現代科技時代中的持續價值。 我的創作過程很簡單,不斷重複著畫線的動作,這個關於身體的行為就像是每天的散步或是意識的練習;這樣的動作不僅是技術上的鍛鍊,更是一種心靈上的沉思與冥想,將日常的步伐轉換為紙上的痕跡。無數的線條如判斷方向的經緯線,藉由每一段線條理解身體、呼吸、意識或是個人存在的位置,探尋一種超越真實、生活,以及生命的架構。強調手工和專注力的創作過程,探索在科技進步的背景下,人類精神狀態的意義

▎藝術家:李美璁 ▎日期:2024/12/14 (Sat.) — 2024/12/31(Tue.) ▎開幕活動:12/14 15:30-17:00 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎創作概念: 展覽『線續之間』包含兩個系列的作品「時間摺痕」及「AiDa2」。以不同的方式探索線條與空間的關係。「時間摺痕」以手繪的線條為基礎,線條經過時間的疊加後,逐漸形成類似皮膚摺痕或自然紋理的空間感,呼應著歲月在人身上留下的皺紋。「AiDa2」系列回應了現代科技與手工之間的辯證關係,思考科技是否能完全取代手工創作,從而強調了手工在現代科技時代中的持續價值。 我的創作過程很簡單,不斷重複著畫線的動作,這個關於身體的行為就像是每天的散步或是意識的練習;這樣的動作不僅是技術上的鍛鍊,更是一種心靈上的沉思與冥想,將日常的步伐轉換為紙上的痕跡。無數的線條如��判斷方向的經緯線,藉由每一段線條理解身體、呼吸、意識或是個人存在的位置,探尋一種超越真實、生活,以及生命的架構。強調手工和專注力的創作過程,探索在科技進步的背景下,人類精神狀態的意義

【看不見的房子】The Invisible House

黃育晨個展 Solo Exhibition by Huang, Yu-Chen

藝術家:

黃育晨 Huang, Yu-Chen

▎策展人Curator|黃千容 Nina Huang ▎展期 Duration|2024/11/16-12/07 ▎開幕 Opening|2024/11/16 (sat.) 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 ▎��地點 Location|靜慮藝廊 Jing-Lu Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎創作概念: 「看準就往那個點降落」-擷取自影像《看不見的房子》旁白 透過盤旋空中的意象,讓觀者以俯瞰的姿態觀察並逐步接近目標。藝術家引導對話的他者逐步描述一棟房子的形象:從通往房屋的道路、周遭的環境,到房屋的外觀,再深入到房屋內部的空間與擺設。 對話藉由一種有聲和無聲的狀態,讓觀者漸漸在心中有個輪廓,揣摩沒有聲音的那個人的語氣、態度,影像以一種從外到內窺看的視角,穿插底片躁動的粒子,依稀看見某一個材質、形狀,勾勒出那棟「看不見的房子」。

▎策展人Curator|黃千容 Nina Huang ▎展期 Duration|2024/11/16-12/07 ▎開幕 Opening|2024/11/16 (sat.) 15:30 ▎開放時間 Opening Hours|週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點 Location|靜慮藝廊 Jing-Lu Gallery 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎創作概念: 「看準就往那個點降落」-擷取自影像《看不見的房子》旁白 透過盤旋空中的意象,讓觀者以俯瞰的姿態觀察並逐步接近目標。藝術家引導對話的他者逐步描述一棟房子的形象:從通往房屋的道路、周遭的環境,到房屋的外觀,再深入到房屋內部的空間與擺設。 對話藉由一種有聲和無聲的狀態,讓觀者漸漸在心中有個輪廓,揣摩沒有聲音的那個人的語氣、態度,影像以一種從外到內窺看的視角,穿插底片躁動的粒子,依稀看見某一個材質、形狀,勾勒出那棟「看不見的房子」。

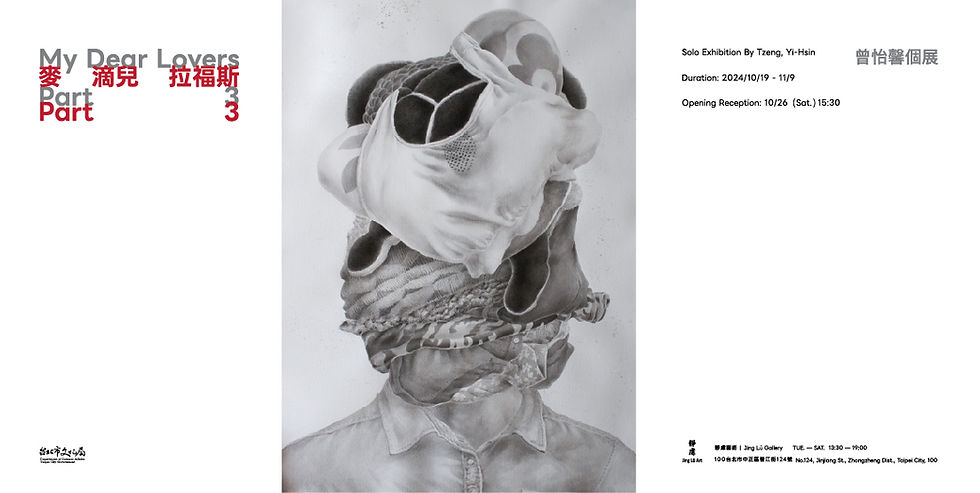

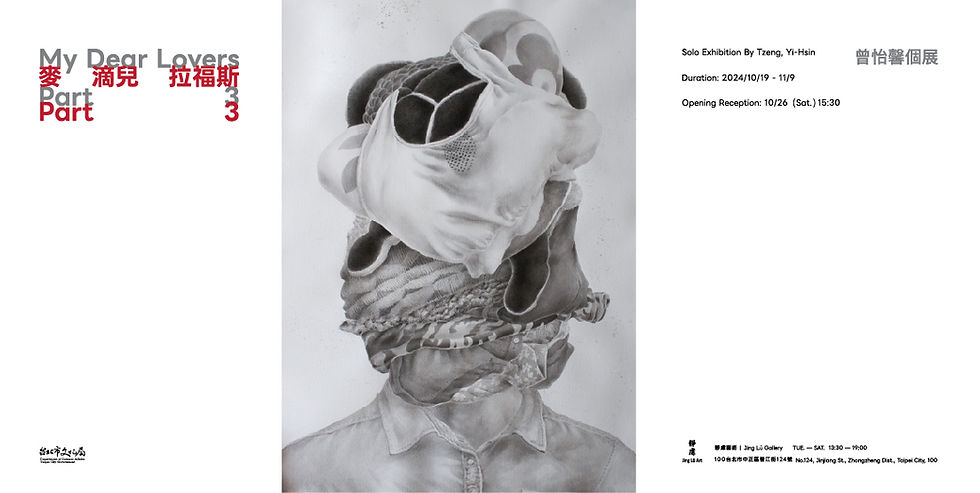

【 麥滴兒拉福斯3 】My Dear Lovers Part 3

曾怡馨個展 Solo Exhibition by Tzeng, Yi-Hsin

2024/10/19 - 11/09

藝術家:

曾怡馨 Tzeng, Yi-Hsin

▎藝術家:曾怡馨 ▎日期:2024/10/19 (Sat.) — 2024/11/09(Sat.) ▎開幕活動:10/26 (Sat.) 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 臉是人與人接觸的第一印象,是辨識彼此的先決條件,也是產生定義及標籤的根本依據。去臉(De-facing)是作者自2011年開始,不斷研究及發展至今的創造手法。當臉部被去除或覆蓋時,觀者易產生焦慮及不確定性,進而游移至他處,搜索蛛絲馬跡來滿足觀看的慾望。在去臉過程中,作者著迷於肖像們既具象又抽象的幻化形象,亦享受隱身於東方山林裡的生活敘事性。

▎藝術家:曾怡馨 ▎日期:2024/10/19 (Sat.) — 2024/11/09(Sat.) ▎開幕活動:10/26 (Sat.) 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 臉是人與人接觸的第一印象,是辨識彼此的先決條件,也是產生定義及標籤的根本依據。去臉(De-facing)是作者自2011年開始,不斷研究及發展至今的創造手法。當臉部被去除或覆蓋時,觀者易產生焦慮及不確定性,進而游移至他處,搜索蛛絲馬跡來滿足觀看的慾望。在去臉過程中,作者著迷於肖像們既具象又抽象的幻化形象,亦享受隱身於東方山林裡的生活敘事性。

【 桃之夭夭 】游幸姍個展

Peach blossoms glow with vibrant beauty.

Solo Exhibition by Yu Hsing-Shan

2024/08/03 - 08/24

藝術家:

游幸姍 Yu Hsing-Shan

▎藝術家:游幸姍 ▎日期:2024/08/03 (Sat.) — 2024/08/24(Sat.) ▎開幕活動:08/03 15:00-17:00 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 「桃之夭夭」比喻無數盛開的鮮花或美麗多彩的花朵。形容美麗的景色或美好的事物。 創作會隨著創作者的時空背景的更替而改變,作者在2024年初將作品重新整理,逐步在創作中做一些調整,讓作品的發展有更多可能性,並加入了立體作品的嘗試。創作的流程始於在日常生活中對於自然的啟發,在創作過程中透過構圖及形象的扭曲獲取新的圖像的衍生。作者利用物質的變造扭曲去詮釋我們社會當前的現象,而這樣的改變呈現的美感如同這世界劇烈變化的產物般,表達時代變化中同時具備的破壞性與建設性的美。

▎藝術家:游幸姍 ▎日期:2024/08/03 (Sat.) — 2024/08/24(Sat.) ▎開幕活動:08/03 15:00-17:00 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 「桃之夭夭」比喻無數盛開的鮮花或美麗多彩的花朵。形容美麗的景色或美好的事物。 創作會隨著創作者的時空背景的更替而改變,作者在2024年初將作品重新整理,逐步在創作中做一些調整,讓作品的發展有更多可能性,並加入了立體作品的嘗試。創作的流程始於在日常生活中對於自然的啟發,在創作過程中透過構圖及形象的扭曲獲取新的圖像的衍生。作者利用物質的變造扭曲去詮釋我們社會當前的現象,而這樣的改變呈現的美感如同這世界劇烈變化的產物般,表達時代變化中同時具備的破壞性與建設性的美。

【 截圖的影像 】

鄭芳宜個展

Images of Screenshots

Solo Exhibition by Fang-Yi Cheng

2024/06/11 - 06/29

藝術家:

鄭芳宜 Fang-Yi Cheng

▎藝術家:鄭芳宜 ▎日期:2024/06/11 (Tue.) — 2024/07/06(Sat.) ▎開幕活動:6/ 15 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中��正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 截圖是近年習以為常的影像種類,它是一個可以簡單又快速完成製作的影像,這種方便而且準確的影像很符合當代的需要。 截圖是非常具有紀錄性質的,在一段特定的時間內,大家在意的、關注的、想要儲存的內容都顯現於截圖當中。在相對有限制的存取,只有真的想要保存(不管原因為何)的內容才會進行截圖,它有著明確的內容性,是富有資訊、目的的檔案。截圖充滿公共資訊,同時又可以是很私密的,內容可能是:餐廳預約確認通知、與網友視訊的過程、轉帳資訊、想要之後再閱讀的文章、朋友的限時動態、工作對話紀錄、監視器畫面⋯⋯。

▎藝術家:鄭芳宜 ▎日期:2024/06/11 (Tue.) — 2024/07/06(Sat.) ▎開幕活動:6/ 15 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 截圖是近年習以為常的影像種類,它是一個可以簡單又快速完成製作的影像,這種方便而且準確的影像很符合當代的需要。 截圖是非常具有紀錄性質的,在一段特定的時間內,大家在意的、關注的、想要儲存的內容都顯現於截圖當中。在相對有限制的存取,只有真的想要保存(不管原因為何)的內容才會進行截圖,它有著明確的內容性,是富有資訊、目的的檔案。截圖充滿公共資訊,同時又可以是很私密的,內容可能是:餐廳預約確認通知、與網友視訊的過程、轉帳資訊、想要之後再閱讀的文章、朋友的限時動態、工作對話紀錄、監視器畫面⋯⋯。

【 平凡的深刻 】

江威儒個展

PROFOUND IN THE ORDINARY

Solo Exhibition by Chiang,Wei-Ju

2024/05/11 - 06/01

藝術家:

江威儒 Chiang,Wei-Ju

▎藝術家:江威儒 ▎日期:2024/05/11 (Sat.) — 2024/06/01 (Sat.) ▎開幕活動:5/ 11 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 通勤路上,是我讓自己神遊太虛的時間,我不需要為誰負責,無論��我腦袋想著任何事,都不會產生虛度光陰的罪惡感,「反正這段時間本來就要花」。我觀察起路上的景象:野花、野草、各家戶門口、庭院栽種的植物,各種材質也引我入勝,鏽蝕的鐵皮、斑剝的油漆、被腐蝕或雜草爬滿的枯木等,那都是時間長河沖刷的結果。 許多被我們當成背景而忽略的畫面,如野草或家戶所栽種的植物,種類重複性太高,只有我們身處在不同時空中,才能發現那些好似空氣的背景也有著自己獨特的韻味。我試圖將他們捕捉並釘入畫布。以一顆回歸的心探究這些平凡對我的意義,回歸到視網膜呈現畫面的本質、回歸到吃飯、睡覺、工作、創作……的日常。回歸到此時此刻在這片土地上成長的感受。

▎藝術家:江威儒 ▎日期:2024/05/11 (Sat.) — 2024/06/01 (Sat.) ▎開幕活動:5/ 11 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽論述 ▎ 通勤路上,是我讓自己神遊太虛的時間,我不需要為誰負責,無論我腦袋想著任何事,都不會產生虛度光陰的罪惡感,「反正這段時間本來就要花」。我觀察起路上的景象:野花、野草、各家戶門口、庭院栽種的植物,各種材質也引我入勝,鏽蝕的鐵皮、斑剝的油漆、被腐蝕或雜草爬滿的枯木等,那都是時間長河沖刷的結果。 許多被我們當成背景而忽略的畫面,如野草或家戶所栽種的植物,種類重複性太高,只有我們身處在不同時空中,才能發現那些好似空氣的背景也有著自己獨特的韻味。我試圖將他們捕捉並釘入畫布。以一顆回歸的心探究這些平凡對我的意義,回歸到視網膜呈現畫面的本質、回歸到吃飯、睡覺、工作、創作……的日常。回歸�到此時此刻在這片土地上成長的感受。

【神遇與浮想】

蔡洛青個展

Encounters with the Divine and Reveries

Solo Exhibition By TSAI,LO-CHING

2024/04/13 - 05/04

藝術家:

蔡洛青 TSAI,LO-CHING

▎藝術家:蔡洛青 ▎日期:2024/4/13 (Sat.) — 2024/05/4 (Sat.) ▎開幕活動:4/ 13 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎作品論述 ▎ 自然、想像、拜拜,是我日常生活中最重要的三件事。 大神公園之於我,就像是結合三者的理想世界,是臺灣最有意思的一塊文化拼圖。 我在2020年意外造訪了高雄蓮池潭,自此開起關注臺灣大神公園的濫觴。期間我像探險一樣,搜集臺灣各地神秘的宗教場域,每每走訪這些宗教場所,身體置身於充斥著這些雕塑的環境,走入繪畫、雕塑、建築交織的空間,詭譎寧靜的氣氛像是身體暫時被抽了真空一樣,脫離了現實進入一個想像所建構出的世界。 遊覽麻豆代天府的庭園,漫遊雲林五年千歲公園的池畔,從家裡的小型植栽到廟裡的庭園,山石加上自然及廟裡的人文彩繪,形成可休憩的園林,行走在裡頭帶給我安定感,我覺得那是人與自然最好的平衡。於是花鳥、民間美術、庭園、想像,成為了我的繪畫主軸。

▎藝術家:蔡洛青 ▎日期:2024/4/13 (Sat.) — 2024/05/4 (Sat.) ▎開幕活動:4/ 13 15:30 - 17:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎作品論述 ▎ 自然、想像、拜拜,是我日常生活中最重要的三件事。 大神公園之於我,就像是結合三者的理想世界,是臺灣最有意思的一塊文化拼圖。 我在2020年意外造訪了高雄蓮池潭,自此開起關注臺灣大神公園的濫觴。期間我像探險一樣,搜集臺灣各地神秘的宗教場域,每每走訪這些宗教場所,身體置身於充斥著這些雕塑的環境,走入繪畫、雕塑、��建築交織的空間,詭譎寧靜的氣氛像是身體暫時被抽了真空一樣,脫離了現實進入一個想像所建構出的世界。 遊覽麻豆代天府的庭園,漫遊雲林五年千歲公園的池畔,從家裡的小型植栽到廟裡的庭園,山石加上自然及廟裡的人文彩繪,形成可休憩的園林,行走在裡頭帶給我安定感,我覺得那是人與自然最好的平衡。於是花鳥、民間美術、庭園、想像,成為了我的繪畫主軸。

【臥遊記】

林莉酈個展

Sisyphean Journey

Solo Exhibition by LiLi Lin

2024/02/24 - 03/09

藝術家:

林莉酈 Lili, Lin

▎藝術家:林莉酈 ▎展期:2024/2/24 (Sat.) — 2024/3/9 (Sat.) ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 2023年是真空與停滯的一年。 經歷最基本的存在的危機之後重新審視生命與創作。 在推著石頭前往永遠到達不了的頂峰。 在荒謬與苦難之間, 在真實與虛構之間。 臥遊是對於網路衝浪產生的另一種山水寄情的反動。 從真山實景到重新創作的畫面的過程中, 已經不是私我的旅程, 因這些風景是多數人都有的共同經驗。 重新拾起過往的非空間與影像的題材, 在老實的筆與畫中體會到既有意義且無意義的無可言道的救贖, 這是結束與開始, 完成與未完成的旅程紀錄。

▎藝術家:林莉酈 ▎展期:2024/2/24 (Sat.) — 2024/3/9 (Sat.) ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 2023年是真空與停滯的一年。 經歷最基本的存在的危機之後重新審視生命與創作。 在推著石頭前往永遠到達不了的頂峰。 在荒謬與苦難之間, 在真實與虛構之間。 臥遊是對於網路衝浪產生的另一種山水寄情的反動。 從真山實景到重新創作的畫面的過程中, 已經不是私我的旅程, 因這些風景是多數人都有的共同經驗。 重新拾起過往的非空間與影像的題材, 在老實的筆與畫中體會到既有意義且無意義的無可言道的救贖, 這是結束與開始, 完成與未完成的旅程紀錄。

【揀選與淘汰】

魏孟如個展

Selection and Elimination Solo Exhibition by Wei, Meng-Ru

2024/01/06 - 01/27

藝術家:

魏孟如 Wei, Meng-Ru

▎藝術家:魏孟如 ▎展期:2024/1/6 (Sat.) — 2024/1/27 (Sat.) ▎開幕茶會:1/6 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中�正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹 ▎ 「我還在想為什麼我總是花那麼大的力氣調整我自己。」這是第一次諮商時腦袋充斥的想法。 日復一日的苦難下我才明白,日子終究是混亂的,唯一堅定的是我必須將自己維持在創作的狀態。總是以浮躁的姿態追求安定,不斷審視自己和外在的關係,在這樣的情況下所有事物也不斷被我整平和推翻。 〈揀選與淘汰〉同時概括我在創作和生活的狀態。 近期的創作中,我更著重於基底的製作和材質的探討,在大量的材料之間做取捨,透過染色、疊加、重組、拼貼來表現不同紙張間的細微變化,將空間扁平化,用最低限度的空間來呈現層次間細微的薄與厚的關係,以此經營一個和諧一致的世界觀。

▎藝術家:魏孟如 ▎展期:2024/1/6 (Sat.) — 2024/1/27 (Sat.) ▎開幕茶會:1/6 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹 ▎ 「我還在想為什麼我總是花那麼大的力氣調整我自己。」這是第一次諮商時腦袋充斥的想法。 日復一日的苦難下我才明白,日子終究是混亂的,唯一堅定的是我必須將自己維持在創作的狀態。總是以浮躁的姿態追求安定,不斷審視自己和外在的關係,在這樣的情況下所有事物也不斷被我整平和推翻。 〈揀選與淘汰〉同時概括我在創作和生活的狀態。 近期的創作中,我更著重於基底的製作和材質的探討,在大量的材料之間做取捨,透過染色、疊加、重組、拼貼來表現不同紙張間的細微變化,將空間扁平化,用最低限度的空間來呈現層次�間細微的薄與厚的關係,以此經營一個和諧一致的世界觀。

【落葉後的故事】

林其勻個展

When the withered nourishes, Kimkim, Lin Solo Exhibition

2023/12/09 - 12/30

藝術家:

林其昀 Kimkim, Lin

▎藝術家:林其勻 ▎展期:2023/12/9 (Sat.) — 2023/12/30 (Sat.) ▎開幕茶會:12/9 Sat. 15:30 展覽介紹: 《落葉後的故事》是延續《移植》系列作品��下一步的發展。 《移植》講述創作者童年裡擁有過一座父親打造的花園,離家後她開始愛上養盆栽。這是住在城市巷弄中,想擁有花園的方法。在侷促的窗台和土壤裡,想念舊家的花園。系列作品以陪伴作者成長的院子為背景,把舊院子中的植物們化作小巧的物件,移植到小盆栽裡,陪伴她的日常。 《落葉後的故事》展覽希望延續《移植》的生命力,以遺留下來的童年記憶作為養分,滋養自己重新建造的花園,與童年中父親打造的花園相互輝映。 盆栽之所以被園丁珍愛,是因為園丁灌注太多關愛與呵護,此時盆栽或許已不再屬於現實時空裡的一株植物,是他生活中的一份寶貴的收藏和情感記憶。而對其勻而言,她創造的物件已不再屬於現實時空。舊日裡日常記憶被重新講述,就得以從時間秩序中脫離,這可以讓其勻隔絕外界,擁有獨立的時間性。

▎藝術家:林其勻 ▎展期:2023/12/9 (Sat.) — 2023/12/30 (Sat.) ▎開幕茶會:12/9 Sat. 15:30 展覽介紹: 《落葉後的故事》是延續《移植》系列作品下一步的發展。 《移植》講述創作者童年裡擁有過一座父親打造的花園,離家後她開始愛上養盆栽。這是住在城市巷弄中,想擁有花園的方法。在侷促的窗台和土壤裡,想念舊家的花園。系列作品以陪伴作者成長的院子為背景,把舊院子中的植物們化作小巧的物件,移植到小盆栽裡,陪伴她的日常。 《落葉後的故事》展覽希望延續《移植》的生命力,以遺留下來的童年記憶作為養分,滋養自己重新建造的花園,與童年中父親打造的花園相互輝映。 盆栽之所以被園丁珍愛,是因為園丁灌注太多關愛與呵護,此時盆栽或許已不再屬於現實時空裡的一株植物,是他生活中的一份寶貴的收藏和情感記憶。而對其勻而言,她創造的物件已不再屬於現實時空。舊日裡日常記憶被重新講述,就得以從時間秩序中脫離,這可以讓其勻隔絕外界,擁有獨立的時間性。

【阿Q派-量身定做】黃彥超個展

Occupy - Huang, Yen-Chao Solo Exhibition

2023/11/11 - 12/02

藝術家:

黃彥超 YEN-CHAO HUANG

▎藝術家:黃彥超 ▎展期:2023/11/11 (Sat.) — 2023/12/02 (Sat.) ▎開幕茶會:11/11 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎贊助:國藝會 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 展覽名稱《Occupy 阿Q派-量身定做》為一系列的創作計劃。其媒材及形式圍繞在關於「身體姿態」的擴延。將身體過度到媒介、與社群形象的範圍拉扯。將不同的介面與日常風景,視為不同的訊號源。討論行為與遮蔽、影像的壓縮與分解、將符號視為馬賽克、作為對抗影像的無效化。「Occupy 」直譯為佔據,用諧音梗連結至阿Q派時,兩者都帶領我們去往一個想像地帶摸索。試著將兩者對位時,產生了一個逼近描繪詮釋的「空間」。這個空間產生想像上的模糊性,而構成為一個輪廓讓人靠近與「對位」。建構了一個慾望的邊界,有一種酷兒性的連結與想像,就像是誤入一場「派對」。它似行動又像是佔領與入侵。然而這個持續疊加的覆蓋行動看似徒勞,對位了人間行為的失格,衍生出一套自我技術,一種自我勝利法則——非常阿Q。

▎藝術家:黃彥超 ▎展期:2023/11/11 (Sat.) — 2023/12/02 (Sat.) ▎開幕茶會:11/11 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎贊助:國藝會 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 展覽名稱《Occupy 阿Q派-量身定做》為一系列的創作計劃。其媒材及形式圍繞在關於「身體姿態」的擴延。將身體過度到媒介、與社群形象的範圍拉扯。將不同的介面與日常風景,視為不同的訊號源。討論行為與遮蔽、影像的壓縮與分解、將符號視為馬賽克、作為對抗影像的無效化。「Occupy 」直譯為佔據,用諧音梗連結至阿Q派時,兩者都帶領我們去往一個想像地帶摸索。試著將兩者對位時,產生了一個逼近描繪詮釋的「空間」。這個空間產生想像上的模糊性,而構成為一個輪廓讓人靠近與「對位」。建構了一個慾望的邊界,有一種酷兒性的連結與想像,就像是誤入一場「派對」。它似行動又像是佔領與入侵。然而這個持續疊加的覆蓋行動看似徒勞,對位了人間行為的失格,衍生出一套自我技術,一種自我勝利法則——非常阿Q。

【幽浮、幽蝶與幽靈】黃偉茜個展

Floating with UFO and Butterfly - Huang, We-Chien Solo Exhibition

2023/10/14 - 11/04

藝術家:

黃偉茜 WE-CHIEN HUANG

▎藝術家:蔡浚勝 ▎日期:2023/09/09 (Sat.) — 09/30 (Sat.) ▎茶會+導覽:09/09 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 2022年五月後,竹圍工作��室關閉了場域,而我也結束了在那裏近三年的駐村。如今,只要想回去,我就輕輕閉上眼睛,感受一股從肚子內側輕微發癢的靜謐後,瞬間就回到那陽光明媚的午後:雕塑工坊紗門半掩,蝴蝶總是翩然經過,有一次甚至停在我手臂上,吸吮我的汗水;後院的貓咪躡手躡腳地進來,踩一踩我的作品,再無理的走出去;眼鏡蛇,偶爾來say hello,並留下蛇蛻給我紀念;敦敦和牛牛(竹圍狗)輪流走進來,以眼神,暗示我該準備肉了! 日落後的冬夜,水與霧浸潤大氣,遠方的廚房暗影,已分不清是人體或靈體。 回憶太多,言語太少。得到、感受、失去,在觀音山的照拂下,我在竹圍經歷了一場完整的輪迴。在下一個飽滿來臨之際,謹以此些作品,承載與這塊土地的對話,如慢速幽浮,低低盤旋離去。

▎藝術家:蔡浚勝 ▎日期:2023/09/09 (Sat.) — 09/30 (Sat.) ▎茶會+導覽:09/09 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 2022年五月後,竹圍工作室關閉了場域,而我也結束了在那裏近三年的駐村。如今,只要想回去,我就輕輕閉上眼睛,感受一股從肚子內側輕微發癢的靜謐後,瞬間就回到那陽光明媚的午後:雕塑工坊紗門半掩,蝴蝶總是翩然經過,有一次甚至停在我手臂上,吸吮我的汗水;後院的貓咪躡手躡腳地進來,踩一踩我的作品,再無理的走出去;眼鏡蛇,偶爾來say hello,並留下蛇蛻給我紀念;敦敦和牛牛(竹圍狗)輪流走進來,以眼神,暗示我該準備肉了! 日落後的冬夜,水與霧浸潤大氣,遠方的廚房暗影,已分不清是人體或靈體。 回憶太多,言語太少。得到、感受、失去,在觀音山的照拂下,我在竹圍經歷了一場完整的輪迴。在下一個飽滿來臨之際,謹以此些作品,承載與這塊土地的對話,如慢速幽浮,低低盤旋離去。

【年年繡花紅】蔡浚勝個展

Annual Embroidered Blooms In Red - Tsai, Chun-Sheng Solo Exhibition

2023/09/09 - 09/30

藝術家:

蔡浚勝 CHUN-SHENG TSAI

【年年繡花紅 Annual Embroidered Blooms In Red】蔡浚勝個展 ▎藝術家:蔡浚勝 ▎日期:2023/09/09 (Sat.) — 09/30 (Sat.) ▎茶會+導覽:09/09 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區��晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 慶典風景是我作品中常見的母題,我喜歡看熱鬧。 在寫論述時,我去大龍峒看和華樂社慶祝95週年舉辦的三獻儀式,儀式進行時,北管排場以及道場音樂,道士如舞蹈般的動作,閃閃發亮的刺繡道袍與擺在兩旁華麗的金雞玉犬將軍,香煙裊裊,天上地下,五湖四海諸神翩然而至,其實大龍峒那邊的巷子我很熟,但在法事進行時總像來到一個奇幻的世界,不再是台北市一條普通平凡的巷子。 南北軒是淡水的北管子弟軒社,會參加南北軒其實蠻突然的,2022年媽祖生時去淡水看福祐宮遶境,看熱鬧,遇到南北軒的總幹事,他說北管很簡單啦,要不要來玩,就這樣加入南北軒成為北管子弟,從看熱鬧的人,變成熱鬧本身。

【年年繡花紅 Annual Embroidered Blooms In Red】蔡浚勝個展 ▎藝術家:蔡浚勝 ▎日期:2023/09/09 (Sat.) — 09/30 (Sat.) ▎茶會+導覽:09/09 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 慶典風景是我作品中常見的母題,我喜歡看熱鬧。 在寫論述時,我去大龍峒看和華樂社慶祝95週年舉辦的三獻儀式,儀式進行時,北管排場以及道場音樂,道士如舞蹈般的動作,閃閃發亮的刺繡道袍與擺在兩旁華麗的金雞玉犬將軍,香煙裊裊,天上地下,五湖四海諸神翩然而至,其實大龍峒那邊的巷子我很熟,但在法事進行時總像來到一個奇幻的世界,不再是台北市一條普通平凡的巷子。 南北軒是淡水的北管子弟軒社,會參加南北軒其實蠻突然的,2022年媽祖生時去淡水看福祐宮遶境,看熱鬧,遇到南北軒的總幹事,他說北管�很簡單啦,要不要來玩,就這樣加入南北軒成為北管子弟,從看熱鬧的人,變成熱鬧本身。

【台維埃帝國】吳柔葶個展

Taviatique - Wu, Jou-Ting Solo Exhibition

2023/08/12 - 09/02

藝術家:

吳柔葶 JOU-TING WU

【台維埃帝國 Taviatique】吳柔葶個展 ▎藝術家:吳柔葶 ▎日期:2023/08/12 (Sat.) — 09/02 (Sat.) ▎茶會+導覽:08/12 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 蘇維埃帝國對於作者來說不單只是一個共產專制的政�權,作者在蘇維埃帝國的歷史中意識到人類沈浸於追逐政治意識型態的狂熱,燃燒自我投身於未來的幻想感到欽佩人類無邊無際的創造力與原始生命力,進而透過這樣的切入點重新以自己的方式訴說全球化時代下的台灣政治語境。 / 這個展覽主要透過建築拼貼的圖像語言,重塑日常物件與政治意識形態間的關係。從16世紀以來建築已成為一種在世界各地廣為流傳的圖像語言,建築不再只是提供人類居住的需求它同時也承載著不同的意識形態並影響著全球化的樣貌。意識形態是政府或權力集團賦予群體對未來的暢想,而建築則在不同世代以藝術的型態具體化統治階級對新時代面貌的幻想。建築的落成則再次加深群體對新時代成真的信念。

【台維埃帝國 Taviatique】吳柔葶個展 ▎藝術家:吳柔葶 ▎日期:2023/08/12 (Sat.) — 09/02 (Sat.) ▎茶會+導覽:08/12 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 蘇維埃帝國對於作者來說不單只是一個共產專制的政權,作者在蘇維埃帝國的歷史中意識到人類沈浸於追逐政治意識型態的狂熱,燃燒自我投身於未來的幻想感到欽佩人類無邊無際的創造力與原始生命力,進而透過這樣的切入點重新以自己的方式訴說全球化時代下的台灣政治語境。 / 這個展覽主要透過建築拼貼的圖像語言,重塑日常物件與政治意識形態間的關係。從16世紀以來建築已成為一種在世界各地廣為流傳的圖像語言,建築不再只是提供人類居住的需求它同時也承載著不同的意識形態並影響著全球化的樣貌。意識形態是政府或權力集團賦予群體對未來的暢想,而建築則在不同世代以藝術的型態具體化統治階級對新時代面貌的幻想。建築的落成則再次加深群體對新時代成真的信念。

【芔淼众焱磊】陳慶銘個展

Initial Atmosphere - Chen, Ching-Ming Solo Exhibition

2023/07/15 - 08/05

藝術家:

陳慶銘 CHING-MING CHEN

【芔淼众焱磊 Initial Atmosphere】陳慶銘個展 ▎藝術家:陳慶銘 ▎日期:2023/07/15 (Sat.) — 08/05 (Sat.) ▎茶會+導覽:07/15 Sat. 15:30 ▎展覽介紹: 這次作品主要為2022至2023期間製作,在關切的題材上有一些新的轉折,可能因為疫情以及戰爭等,我開�始捏塑一些跟人有關係的陶塑,手牽手但是受傷的人們,受傷但互相扶持的人們,難過著為何要互相傷害,跳脫之前比較單純描述自己生活的自溺狀態。到後來,由於疫情關在家裡及因緣際會開始接觸植物,在植物的身上學習造型、色澤等,碰觸植物使我讓作品上土的材質更為突出,著重於化妝土的處理。展覽名稱大概就是我關心的事情,回歸到一些很基本元素,植物、水、人、火、石頭。

【芔淼众焱磊 Initial Atmosphere】陳慶銘個展 ▎藝術家:陳慶銘 ▎日期:2023/07/15 (Sat.) — 08/05 (Sat.) ▎茶會+導覽:07/15 Sat. 15:30 ▎展覽介紹: 這次作品主要為2022至2023期間製作,在關切的題材上有一些新的轉折,可能因為疫情以及戰爭等,我開始捏塑一些跟人有關係的陶塑,手牽手但是受傷的人們,受傷但互相扶持的人們,難過著為何要互相傷害,跳脫之前比較單純描述自己生活的自溺狀態。到後來,由於疫情關在家裡及因緣際會開始接觸植物,在植物的身上學習造型、色澤等,碰觸植物使我讓作品上土的材質更為突出,著重於化妝土的處理。展覽名稱大概就是我關心的事情,回歸到一些很基本元素,植物、水、人、火、石頭。

【歸屬的風景】- 江威儒個展

Landscape of Belonging - Wei Ju, Chiang Solo Exhibition

2023/06/17 - 07/08

藝術家:

江威儒 WEI-JU CHIANG

▎藝術家:江威儒 ▎日期:2023/06/17 (Sat.) — 07/08 (Sat.) ▎茶會導覽:06/17 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 這個展覽中,我透過繪畫的媒介,試圖捕捉並呈現我對歸屬感的探索過程及體悟。這些作品除了是我個人成長的經驗及反思家庭對我的影響外,更多的是對人與環境之間情感連結的詮釋。 某些時候,可能是吃到一碗與家鄉口味相似的乾麵,可能是脫口說出與家人語氣相似的話語⋯⋯,瞬間情感的湧現,渴望地追逐腦海中那模糊的畫面,藉由畫筆再現,不斷地尋求最適合的色彩與光影,把對家庭、故鄉及文化的無盡思索一一釘在畫布上。 這系列作品除了物理風景的直觀外,期望透過色彩的運用呈現出日常光景的流淌,貪圖筆觸能繪出往昔時光那種真實、簡樸、溫暖且安穩靜好的氛圍。繪畫過程中,我再一次踏上自我認同的旅途,《歸屬的風景》除了想和觀眾分享我們共同的記憶外,忙碌快速的現代生活、為與人相處不得已的社會化、向錢看的離鄉打拼是否都讓我們忘了初衷?希望觀眾看到這些作品後,能為自己帶來歸屬感

▎藝術家:江威儒 ▎日期:2023/06/17 (Sat.) — 07/08 (Sat.) ▎茶會導覽:06/17 Sat. 15:30 ▎開放時間:週二至週六 13:30 - 19:00 ▎地點:靜慮藝廊 | 100台北市中正區晉江街124號1樓 ▎展覽介紹: 這個展覽中,我透過繪畫的媒介,試圖捕捉並呈現我對歸屬感的探索過程及體悟。這些作品除了是我個人成長的經驗及反思家庭對我的影響外,更多的是對人與環境之間情感連結的詮釋。 某些時候,可能是吃到一碗與家鄉口味相似的乾麵,可能是脫口說出與家人語氣相似的話語⋯⋯,瞬間情感的湧現,渴望地追逐腦海中那模糊的畫面,藉由畫筆再現,不斷地尋求最適合的色彩與光影,把對家庭、故鄉及文化的無盡思索一一釘在畫布上。 這系列作品除了物理風景的直觀外,��期望透過色彩的運用呈現出日常光景的流淌,貪圖筆觸能繪出往昔時光那種真實、簡樸、溫暖且安穩靜好的氛圍。繪畫過程中,我再一次踏上自我認同的旅途,《歸屬的風景》除了想和觀眾分享我們共同的記憶外,忙碌快速的現代生活、為與人相處不得已的社會化、向錢看的離鄉打拼是否都讓我們忘了初衷?希望觀眾看到這些作品後,能為自己帶來歸屬感

【進入的方法】- 莊培鑫個展

The Method of Entry - Chuang Pei Xin Solo Exhibition

2023/05/13 - 06/10

藝術家:

莊培鑫 PEI-XIN CHUANG

合成的身體是一種不會疲倦、不會消耗任何體力,一種無機的身體,不只應為它的動作僵化、不靈活,最主要還是無機的特徵消除了身體的自然部分,取消了物質身體中脆弱、缺陷的那一部份,成為了無痛無慾的身體,沒有缺陷沒有生命體��驗的身體。 我透過手機將自己掃描進入metahuman裡。這種步驟就像是一種轉換儀式,將”我”拆出了3D模型與材質貼圖,讓所謂的身體輸出成為了影像。合成加工的步驟,讓身體失去了在場、經驗、深度。這樣身體的已經沒有身體可言了,失去了載體功能的身體,反而可以化身為更多的樣貌。這種自身的匱乏, 對我來說反而開啟了一些雕塑條件,讓這些素材互相地組織、拼貼、對照,操作;創造出一個關於虛擬身體的隱喻結構,脫離平庸的日常現實。

合成的身體是一種不會疲倦、不會消耗任何體力,一種無機的身體,不只應為它的動作僵化、不靈活,最主要還是無機的特徵消除了身體的自然部分,取消了物質身體中脆弱、缺陷的那一部份,成為了無痛無慾的身體,沒有缺陷沒有生命體驗的身體。 我透過手機將自己掃描進入metahuman裡。這種步驟就像是一種轉換儀式,將”我”拆出了3D模型與材質貼圖,讓所謂的身體輸出成為了影像。合成加工的步驟,讓身體失去了在場、經驗、深度。這樣身體的已經沒有身體可言了,失去了載體功能的身體,反而可以化身為更多的樣貌。這種自身的匱乏, 對我來說反而開啟了一些雕塑條件,讓這些素材互相地組織、拼貼、對照,操作;創造出一個關於虛擬身體的隱喻結構,脫離平庸的日常現實。

【異質的風景】- 陳韻涵個展

Heterogeneous Landscape -

Chen Yun Han Solo Exhibition

2023/02/18 - 03/11

藝術家:

陳韻涵 YUN-HAN CHEN

我的創作一直圍繞著「異」這件事,而我所感興趣的「異」,並非是與現實有著巨大落差、恐怖駭人的「異」,反而比較是隱晦的在尋常的框架下,找尋不尋常的蛛絲馬跡,在這些怪異的姿態下,對於層層現實結構下,可以有些��叛逆的脫逃。 對於「異」的創作靈感,一部分來自於日常街頭的觀察,例如走在臺灣的街道上,常常三五步就會遇到寺廟,有些寺廟會裝飾有仙人、異獸的塑像,當我進入寺廟場域去觀看這些物件,他們與現實場景搭配所產生的奇異感,常常會讓我出神,忘記自己到底是處在想像或現實的情境裡。這種面對現實又脫逃的迷離魔力,得以讓我在緊湊又擁擠的團體生活中,得到喘息的機會。 回顧自身成長的過程,我對團體與個人主體性之間的平衡充滿迷惘,我出生於八〇年代,當時的社會背景有著保守卻萌發追求自由的衝突氛圍,在對自主性半解一知的狀態下,我習慣將自己偽裝成團體中的一份子,壓抑與眾不同的想法,服膺在少數服從多數的遊戲規則下,這些格格不入的情緒,不見容於社會也無法從個人身上消失,便幻化成多刺、變異的狀態,在平面繪畫中長成了異類;參照我所生處的時空背景,初步我把他們定位成「精怪」,是一種融合現實與超現實、生理與心理交替作用。

我的創作一直圍繞著「異」這件事,而我所感興趣的「異」,並非是與現實有著巨大落差、恐怖駭人的「異」,反而比較是隱晦的在尋常的框架下,找尋不尋常的蛛絲馬跡,在這些怪異的姿態下,對於層層現實結構下,可以有些叛逆的脫逃。 對於「異」的創作靈感,一部分來自於日常街頭的觀察,例如走在臺灣的街道上,常常三五步就會遇到寺廟,有些寺廟會裝飾有仙人、異獸的塑像,當我進入寺廟場域去觀看這些物件,他們與現實場景搭配所產生的奇異感,常常會讓我出神,忘記自己到底是處在想像或現實的情境裡。這種面對現實又脫逃��的迷離魔力,得以讓我在緊湊又擁擠的團體生活中,得到喘息的機會。 回顧自身成長的過程,我對團體與個人主體性之間的平衡充滿迷惘,我出生於八〇年代,當時的社會背景有著保守卻萌發追求自由的衝突氛圍,在對自主性半解一知的狀態下,我習慣將自己偽裝成團體中的一份子,壓抑與眾不同的想法,服膺在少數服從多數的遊戲規則下,這些格格不入的情緒,不見容於社會也無法從個人身上消失,便幻化成多刺、變異的狀態,在平面繪畫中長成了異類;參照我所生處的時空背景,初步我把他們定位成「精怪」,是一種融合現實與超現實、生理與心理交替作用。

【《Fake Interview Project 1.0》虛擬面試計畫 1.0】寧文 個展

2022/12/03 - 01/03

藝術家:

寧文 Ning Wen

【《Fake Interview Project 1.0》虛擬面試計畫 1.0】寧文 個展 2019~2022年,寧文在不同場域執行《素人AV面試》計畫,透過置換觀者的消費者/生產者身份,顯影出不同世代、地區、文化中的集體潛意識。 作品挪用 Fake interview 色情片形式,以面試作為自我告解的儀式,並藉由虛構AV與性實踐,建構出踰越禁忌的幻想。整個行為以360影音紀錄,改變單向鏡頭的觀看權力關係,以酷兒視角生產出一部持續增添腳本的VR多人色情片。 在計畫執行超過三年的過程中,議題涉及從個人身體到社會集體,包含童年遭性侵而產生的厭女、視障者的情慾啟蒙、性工作者與消費者的自白、傳統家庭生育工具、憂鬱症與BDSM、校園中的禁忌關係、虛擬世界的二次元性愛、跨國的性文化差異、香港示威遊行時的情慾流動、台灣婚姻平權後的壓抑……。 寧文以AV作為藝術行為的載體,試著將色情從被污名化的客體,反轉為踰越的力量。最終不在討論色情/情色本身,而是透過色情/情色回望生命。

【《Fake Interview Project 1.0》虛擬面試計畫 1.0】寧文 個展 2019~2022年,寧文在不同場域執行《素人AV面試》計畫,透過置換觀者的消費者/生產者身份,顯影出不同世代、地區、文化中的集體潛意識。 作品挪用 Fake interview 色情片形式,以面試作為自我告解的儀式,並藉由虛構AV與性實踐,建構出踰越禁忌的幻想。整個行為以360影音紀錄,改變單向鏡頭的觀看權力關係,以酷兒視角生產出一部持續增添腳本的VR多人色情片。 在計畫執行超過三年的過程中,議題涉及從個人身體到社會集體,包含童年遭性侵而產生的厭女、視障者的情慾啟蒙、性工作者與消費者的自白、傳統家庭生育工具、憂鬱症與BDSM、校園中的禁忌關係、虛擬世界的二次元性愛、跨國的性文化差異、香港示威遊行時的情慾流動、台灣婚姻平權後的壓抑……。 寧文以AV作為藝術行為的載體,試著將色情從被污名化的客體,反轉為踰越的力量。最終不在討論色情/情色本身,而是透過色情/情色回望生命。

【so far, so close

那麼遠.那麼近】- 秦孟萱個展

so far, so close -

Chin Meng-Hsuan Solo Exhibition

2022/10/29 - 11/19

藝術家:

秦孟萱 CHIN-MENG HSUAN

我的創作以油畫及平⾯媒材為主,實驗具象和抽象之間的光譜變化,尋找唯有在繪畫 裡才能顯現的符號。對我⽽⾔,繪畫的⼒量,在於擺脫⼀般語⾔的指認模式,從⽽重 新觀看現實。無論是抽象或者具有場景的作品,從現實萃取出畫⾯的過程中,油畫活 ⽣⽣的材料和繪畫動態始終是主要的導引。我特別感興趣的,是創作如何保有⽇常場 景中的觀看視⾓,同時達到⼀種還原的繪畫。形狀、形象、模樣、標記,這些常常都 比既定的溝通意義更加顯著。透過圖像,我想提問:什麼才是經驗層次上的共通/共 有。 「那麼遠·那麼近」展出的作品⼤多數於回台停留期間完成:久未長時間在家鄉停 留,其中⼈物地景的轉換,使我有更多關於時間的感受,其中包含對親⼈的追憶、今 昔的變與不變、清晰同時模糊的記憶、物質或者非物質的痕跡。我從這些線索出發, 推敲書寫、語⾔、記憶之間的關聯,試著理解已成過去的那些時刻。

我的創作以油畫及平⾯媒材為主,實驗具象和抽象之間的光譜變化,尋找唯有在繪畫 裡才能顯現的符號。對我⽽⾔,繪畫的⼒量,在於擺脫⼀般語⾔的指認模式,從⽽重 新觀看現實。無論是抽象或者具有場景的作品,從現實萃取出畫⾯的過程中,油畫活 ⽣⽣的材料和繪畫動態始終是主要的導引。我特別感興趣的,是創作如何保有⽇常場 景中的觀看視⾓,同時達到⼀種還原的繪畫。形狀、形象、模樣、標記,這些常常都 比既定的溝通意義更加顯著。透過圖像,我想提問:什麼才是經驗層次上的共通/共 有。 「那麼遠·那麼近」展出的作品⼤多數於回台停留期間完成:久未長時間在家鄉停 留,其中⼈物地景的轉換,使我有更多關於時間的感受,其中包含對親⼈的追憶、今 昔的變與不變、清晰同時模糊的記憶、物質或者非物質的痕跡。我從這些線索出發, 推敲書寫、語⾔、記憶之間的關聯,試著理解已成過去的那些時刻。

我的創作以油畫及平⾯媒材為主,實驗具象和抽象之間的光譜變化,尋找唯有在繪畫 裡才能顯現的符號。對我⽽⾔,繪畫的⼒量,在於擺脫⼀般語⾔的指認模式,從⽽重 新觀看現實。無論是抽象或者具有場景的作品,從現實萃取出畫⾯的過程中,油畫活 ⽣⽣的材料和繪畫�動態始終是主要的導引。我特別感興趣的,是創作如何保有⽇常場 景中的觀看視⾓,同時達到⼀種還原的繪畫。形狀、形象、模樣、標記,這些常常都 比既定的溝通意義更加顯著。透過圖像,我想提問:什麼才是經驗層次上的共通/共 有。 「那麼遠·那麼近」展出的作品⼤多數於回台停留期間完成:久未長時間在家鄉停 留,其中⼈物地景的轉換,使我有更多關於時間的感受,其中包含對親⼈的追憶、今 昔的變與不變、清晰同時模糊的記憶、物質或者非物質的痕跡。我從這些線索出發, 推敲書寫、語⾔、記憶之間的關聯,試著理解已成過去的那些時刻。

【橙】- 張美宇個展

so far, so close -

Chang Mei You Solo Exhibition

2022/10/01 - 10/22

藝術家:

張美宇 MEI-YU CHANG

《橙》 「某天,我在網路上看見一張圖像,我觀察了一陣,它發出的橙色,看起來像是橘子,於是,我到超市買了澳洲柑、南非柑,想想,試試看…… 過了幾天,我開始幻想要擁有一顆橘子樹,於是,我在花市買了一個橘子盆栽,樹上本來有七顆橘,第六天掉三顆,第八天掉兩顆,第十天一顆也不剩……,�老闆說會掉果是有蟲害,但我觀察了一陣,看不到蟲子……」 樹上結的橙色果子,在時間中掉落,撿拾起的只是顆乾掉的果子,我開始去推想也許「橙」是個時延的概念,也就是它經歷過了一段時間,而這段時間裡它可以是個顏色、光線、味道,又或許是個聲音,於是,我又開始收集大家對於「橙」的想法,在展場中拼湊出了一個零零碎碎的臨時居所,安放。 ‘One day, I closely scrutinised an image I had found online. It was an orange colour and looked like orange fruit, so I went to the supermarket and got some Australian and South African citrus to experi

《橙》 「某天,我在網路上看見一張圖像,我觀察了一陣,它發出的橙色,看起來像是橘子,於是,我到超市買了澳洲柑、南非柑,想想,試試看…… 過了幾天,我開始幻想要擁有一顆橘子樹,於是,我在花市買了一個橘子盆栽,樹上本來有七顆橘,第六天掉三顆,第八天掉兩顆,第十天一顆也不剩……,老闆說會掉果是有蟲害,但我觀察了一陣,看不到蟲子……」 樹上結的橙色果子,在時間中掉落,撿拾起的只是顆乾掉的果子,我開始去推想也許「橙」是個時延的概念,也就是它經歷過了一段時間,而這段時間裡它可以是個顏色、光線、味道,又或許是個聲音,於是,我又開始收集大家對於「橙」的想法,在展場中拼湊出了一個零零碎碎的臨時居所,安放。 ‘One day, I closely scrutinised an image I had found online. It was an orange colour and looked like orange fruit, so I went to the supermarket and got some Australian and South African citrus to experi

【抽屜夾心】- 龔寶稜個展

FILLING FILLING -

PAO-LENG KUNG Solo Exhibition

2022/09/03 - 09/24

藝術家:

龔寶稜 PAO-LENG KUNG

都是在推動展場那面移動式展牆之後開始被形塑的。 內部空間跟外部空間的重新串接。 撐開這個空間。 展場空間原有的待被展開的空間夾層,一張在兩個平面之間生成之陰影的影像。 匣子構件,抽取然後交替,空間的延展和切割,可以的空間和可以的功能。 圈選出每一層空間形成的路�徑,時而開展,時而收合。 而後,在這些物體之外,透過日常使用所養成出的手機索引詞邏輯去構成的兩組字串,成為了抽屜夾心的兩段衍生敘事情境。 :抽屜被發現含有豐富的自然景觀與獨有的人。 :兩個平面上的東西都是我的心(filling)。 The sliding wall is pushed, and all are shaped after that. Reconnection of the interiors and the exteriors. To stretch this space. The original mezzanine in space is waiting to be unfolded. An image formed by the shadows between two planes. Box-shaped co

都是在推動展場那面移動式展牆之後開始被形塑的。 內部空間跟外部空間的重新串接。 撐開這個空間。 展場空間原有的待被展開的空間夾層,一張在兩個平面之間生成之陰影的影像。 匣子構件,抽取然後交替,空間的延展和切割,可以的空間和可以的功能。 圈選出每一層空間形成的路徑,時而開展,時而收合。 而後,在這些物體之外,透過日常使用所養成出的手機索引詞邏輯去構成的兩組字串,成為了抽屜夾心的兩段衍生敘事情境。 :抽屜被發現含有豐富的自然景觀與獨有的人。 :兩個平面上的東西都是我的心(filling)。 The sliding wall is pushed, and all are shaped after that. Reconnection of the interiors and the exteriors. To stretch this space. The original mezzanine in space is waiting to be unfolded. An image formed by the shadows between two planes. Box-shaped co

【穩 · 釘 Stable Staple 】林子涵個展 Solo Exhibition by Tzuhan Lin

2022/08/06 - 08/27

藝術家:

林子涵 Tzuhan Lin

我的作品反思場域裝置與其相片記載之間的關聯,思考Tzuhan’s works develop through a process of a critical reconsideration of the lived installation and its archives, contemplating the nature of physical material and digital media regarding the metaphors of time and experience. In the era of internet and technological prevalence, digital image faces the loss of presence. It is worth considering the nature of digital work to lessen the risk of irrelevance and impurity, and therefore, approach closer to conceptual intention.

我的作品反思場域裝置與其相片記載之間的關聯,思考Tzuhan’s works develop through a process of a critical reconsideration of the lived installation and its archives, contemplating the nature of physical material and digital media regarding the metaphors of time and experience. In the era of internet and technological prevalence, digital image faces the loss of presence. It is worth considering the nature of digital work to lessen the risk of irrelevance and impurity, and therefore, approach closer to conceptual intention.

【非地方X異想-地底33尺下的數位獨體表現】- 吳丹陽個展

Non Places X Fantasy - Solo Exhibition By Dan Wu

2022/07/09 - 07/30

藝術家:

吳丹陽 Dan Wu

創作是一條修行之路, 是精神與真、善、美的相遇, 自我心靈的昇華。 攝影,��讓我從時間的截點中嗅到記憶的痕跡,而創作,讓我將藝術的思維,以影像的形式將記憶轉化,投入情感與詩意。十多年來,以微人類學視角,透過體內藝術細胞的敏感與直觀,親身感測文化領域下的藝術萬象;透過觀景窗,我尋找都市人文的脈絡,亦在山野林間擷取自然景象的再現;本著對繪畫的熱情不滅,將鏡頭當成畫筆,經由手機軟體調色,於每日通勤搭乘捷運的過程中進行影像創作,地底下33公尺的捷運車廂內成為我自身藝術魂與意識靈交會的場域。乃地方與非地方,交互糾結與滲透;透過觀看位移及恣意的想像,將意識導向超現代性,賦予影像作品新生命。 Dan Wu is a cultural worker. Wu has been creating digital imagery as an artistic expression for more than ten years aside from her work. She has received many awards from photography competitions includin

創作是一條修行之路, 是精神與真、善、美的相遇, 自我心靈的昇華。 攝影,讓我從時間的截點中嗅到記憶的痕跡,而創作,讓我將藝術的思維,以影像的形式將記憶轉化,投入情感與詩意。十多年來,以微人類學視角,透過體內藝術細胞的敏感與直觀,親身感測文化領域下的藝術萬象;透過觀景窗,我尋找都市人文的脈絡,亦在山野林間擷取自然景象的再現;本著對繪畫的熱情不滅,將鏡頭當成畫筆,經由手機軟體調色,於每日通勤搭乘捷運的過程中進行影像創作,地底下33公尺的捷運車廂內成為我自身藝術魂與意識靈交會的場域。乃地方與非地方,交互糾結與滲透;透過觀看位移及恣意的想像,將意識導向超現代性,賦予影像作品新生命。 Dan Wu is a cultural worker. Wu has been creating digital imagery as an artistic expression for more than ten years aside from her work. She has received many awards from photography competitions includin

【花園日常】-

王筱璦、林其勻、

洪維廷聯展

Botanical Garden - Group Exhibition by Ai, Kimkim, JATS

2022/06/11 - 07/02

藝術家:

王筱璦 Ai、

林其勻 Kimkim、

洪維廷 JATS

文/黃千容 Nina Huang 「工藝之於藝術」一直都是許多愛好者探討的議題之一,工藝之所以有藝術性,應在於�它能跳脫過去的限制與市場標準,並透過創作概念產生一種新意義指向,而足以與藝術相互理解對話。 此次展覽「花園日常」,邀請到藝術家王筱璦、林其勻、洪維廷;三位作品具有不同工藝媒材性的藝術家,並以#日常、#植物為主題,來進行媒材之間的對話,同時探討工藝之於藝術的關係。 二十世紀初的美術工藝運動(arts and crafts movement)反省快速資本工業化的過程,並提出大眾應重新重視被忽略的材質性與本質。而工藝必須的時間性,與高度發達的資本主義社會的時間性大相逕庭。 雖然三位藝術家使用的媒材上非常不同,但共通點在於三位皆透過具有耗時性的工藝手法為創作媒材,也許是一種在面對資本主義化的現代社會,用作品來做出抵抗與抗爭。 三位藝術家透過身體與工藝媒材、材料熟悉及建立關係而進行創作,透過摸索材料的過程進行轉化,來與當代藝術進行對話。藝術家王筱璦(Ai)擅長以多媒材創作,經由探討內在精神與生命軸線的演繹,呈現創作中所理解及自我的覺知。此次展出作品透過透過堅硬的金屬、鋁絲及色沙,創作出一

文/黃千容 Nina Huang 「工藝之於藝術」一直都是許多愛好者探討的議題之一,工藝之所以有藝術性,應在於它能跳脫過去的限制與市場標準,並透過創作概念產生一種新意義指向,而足以與藝術相互理解對話。 此次展覽「花園日常」,邀請到藝術家王筱璦、林其勻、洪維廷;三位作品具有不同工藝媒材性的藝術家,並以#日常、#植物為主題,來進行媒材��之間的對話,同時探討工藝之於藝術的關係。 二十世紀初的美術工藝運動(arts and crafts movement)反省快速資本工業化的過程,並提出大眾應重新重視被忽略的材質性與本質。而工藝必須的時間性,與高度發達的資本主義社會的時間性大相逕庭。 雖然三位藝術家使用的媒材上非常不同,但共通點在於三位皆透過具有耗時性的工藝手法為創作媒材,也許是一種在面對資本主義化的現代社會,用作品來做出抵抗與抗爭。 三位藝術家透過身體與工藝媒材、材料熟悉及建立關係而進行創作,透過摸索材料的過程進行轉化,來與當代藝術進行對話。藝術家王筱璦(Ai)擅長以多媒材創作,經由探討內在精神與生命軸線的演繹,呈現創作中所理解及自我的覺知。此次展出作品透過透過堅硬的金屬、鋁絲及色沙,創作出一

【淡淡幽情】-

林莉酈個展

Mild Sentimentality - Solo Exhibition by Lili, Lin

2022/04/09 - 04/29

藝術家:

林莉酈 Lili, Lin

創作的人,把生命累積的記憶,經驗,內在,咀嚼消化後反芻在畫面上。 因此,平淡人畫平淡。老實人畫老實。我無法讓美艷更加美豔,醜怪更加醜怪。 唯有把平庸發掘。 重複的動作使我安心。打濕、疊染打濕、疊染。想像著僧侶們固定的功課。顏料粉和膠混合的儀式,彷彿幾百年前的僧人這麼描繪�著,而我也是這般描繪著。 然而在儀式之外,注視著生活。直視那平庸。材料只是媒介,把媒介限縮了,要直視著生命存在無聊重複。直視著一秒秒一時時一日日的年歲憑添虛度。 膠彩畫材料或許是活化石的一種(誰不是呢?),畫面是描繪現下的日子(誰不是呢?)。 要怎麼敘說故事,成為核心。各式各色的語言,電影的語言,小說的語言,繪畫的語言,國族的語言。自己的語言。自言自語,難以為外人道。這麼樣的細聲喃喃。畫面就是這麼樣的低聲絮叨。一如偷聽鄰座的對話。也不是故意偷聽,那音聲就這麼入耳。就這麼窺看著世界的背影。 近二年,南部沿海的鄉村又是一種寂靜的震動。生滅在這裡平常以待。山水有生死吧?我想。至少我的山水時間觀裡接受有生死。又平淡又生死,是什麼樣子?

創作的人,把生命累積的記憶,經驗,內在,咀嚼消化後反芻在畫面上。 因此,平淡人畫平淡。老實人畫老實。我無法讓美艷更加美豔,醜怪更加醜怪。 唯有把平庸發掘。 重複的動作使我安心。打濕、疊染打濕、疊染。想像著僧侶們固定的功課。顏料粉和膠混合的儀式,彷彿幾百年前的僧人這麼描繪著,而我也是這般描繪著。 然而在儀式之外,注視著生活。直視那平庸。材料只是媒介,把媒介限縮了,要直視著生命存在無聊重複。直視著一秒秒一時時一日日的年歲憑添虛度。 膠彩畫材料或許是活化石的一種(誰不是呢?),畫面是描繪現下的日子(誰不是呢?)。 要怎麼敘說故事,成為核心。各式各色的語言,電影的語言,小說的語言,繪畫的語言,國族的語言。自己的語言。自言自語,難以為外人道。這麼樣的細聲喃喃。畫面就是這麼樣的低聲絮叨。一如偷聽鄰座的對話。也不是故意偷聽,那音聲就這麼入耳。就這麼窺看著世界的背影。 近二年,南部沿海的鄉村又是一種寂靜的震動。生滅在這裡平常以待。山水有生死吧?我想。至少我的山水時間觀裡接受有生死。又平淡又生死,是什麼樣子?

【一個活在攝影史的男子】-汪正翔個展

A man who lives in the history of Photography - Solo Exhibition by Sean Wang

2022/03/12 - 03/26

藝術家:

汪正翔 Sean Wang

這個計畫的開始是來自於一個很庸俗的念頭。那就是我發現很多攝影師的IG都很多人追蹤,但是我的IG連1000個粉絲都沒有。所以我開始參考很多攝影網紅的臉書或是IG,我發現除了拍妹拍妹還有拍妹之外,有些攝影師會放自己拍照的照片,特別是那些比較有一種大師氣質的,他們還會在自己英姿勃發的照片旁邊��寫上一些勵志的格言,我覺得這是一個適合我的方式。另外一個網紅貼文的要素是,他們通常需要出現在一些能夠貼合他們屬性的場景。於是我們把別人拍我的工作照片,拼貼到我喜愛的攝影大師的照片當中,就像一個名媛置身於華貴的飯店攝影棚。 一開始我只是想看這樣按Like的人會不會多一點,但是後來我發現整個作品也有一種反藝術的意味。首先,這些影像沒有一件是我拍攝的,但是卻跟我高度的相關。有些指示從事攝影的我的身體,有些關於我所喜愛的攝影大師。再者,這些影像也不是嚴格意義的作品,如果我們認為好的照片有一個核心,那這組作品的核心並不確定,好像飄移在「我」與「大師作品」之間。最後,這其實是一個關於「我」作為攝影藝術家,如何建立社會形象的過程。我想知道當人們對一張照片按讚時,究竟看到了什麼, 一個活在藝術史的男子。

這個計畫的開始是來自於一個很庸俗的念頭。那就是我發現很多攝影師的IG都很多人追蹤,但是我的IG連1000個粉絲都沒有。所以我開始參考很多攝影網紅的臉書或是IG,我發現除了拍妹拍妹還有拍妹之外,有些攝影師會放自己拍照的照片,特別是那些比較有一種大師氣質的,他們還會在自己英姿勃發的照片旁邊寫上一些勵志的格言,我覺得這是一個適合我的方式。另外一個網紅貼文的要素是,他們通常需要出現在一些能夠貼合他們屬性的場景。於是我們把別人拍我的工作照片,拼貼到我喜愛的攝影大師的照片當中,就像一個名媛置身於華貴的飯店攝影棚。 一開始我只是想看這樣按Like的人會不會多一點,但是後來我發現整個作品也有一種反藝術的意味。首先,這些影像沒有一件是我拍攝的,但是卻跟我高度的相關。有些指示從事攝影的我的身體,有些關於我所喜愛的攝影大師。再者,這些影像也不是嚴格意義的作品,如果我們認為好的照片有一個核心,那這組作品的核心並不確定,好像飄移在「我」與「大師作品」之間。最後,這其實是一個關於「我」作為攝影藝術家,如何建立社會形象的過程。我想知道當人們對一張照片按讚時,究竟看到了什麼, 一個活在藝術史的男子。

【狂野的馴養】

-陳宜艷個展

Wild Wild Kept - Solo Exhibition by I-Yen Chen

2022/02/12 - 03/05

藝術家:

陳宜艷 Chen, I-Yen

〈狂野的馴養〉說的是那些被圈養卻無法被馴化;被規訓卻在間隙逃逸的關係、思維、存在與情感。 在人類的歷史中,人類將動物馴養為家畜;將植物馴化為作物,並且透過慾望、夢、情感,形塑外在環境的面貌,定義自身與外在的關係,如此才終於能在環境中感到安定、認同。但與此同時,人類也在不知不覺間將自己豢養在這個名為「現代社會」的牧場中,被生活馴化;被彼此馴化。在〈狂野的馴養〉中,藝術家所描繪的景致都不是真正的「自然」,而是在人類生活環境中,被圈養但卻又狂放生長的植物,這些植物在隸屬於人的場域中,昭示了一種不被馴養的動能。

菲利普・德思寇拉(Philippe Descola)在談論人類與自然間的關係時提到,因為區分的科學,讓人類誤以為、甚至相信,人與非人類生活在不同的世界中,並從此以主客的關係去想像人與自然的關係,以馴化者的姿態自居。但真正的實相是沒有人能置身於生命之鍊之外,在馴服世界的同時,我們馴化的是自己,並且制約了生命的多種可能。 這一系列的作品涵蓋了雕塑、裝置、繪畫,揉合平面與雕塑,透過複合媒材記錄了藝術家在外面的世界所見證的動能,並且透過這些作品回應如何在過去兩年這看似堅固、靜止的日常中,發現細微的顫動。在這些風景中都沒有人,但是人的足跡卻又無所不在。 因此,想起來吧!成為狂野的被馴養者,不要被輕易地豢養,也不要恣意地馴化。

〈狂野的馴養〉說的是那些被圈養卻無法被馴化;被規訓卻在間隙逃逸的關係、思維、存在與情感。 在人類的歷史中,人類將動物馴養為家畜;將植物馴化為作物,並且透過慾望、夢、情感,形塑外在環境的面貌,定義自身與外在的關係,如此才終於能在環境中感到安定、認同。但與此同時,人類也在不知不覺間將自己豢養在這個名為「現代社會」的牧場中,被生活馴化;被彼此馴化。在〈狂野的馴養〉中,藝術家所描繪的景致都不是真正的「自然」,而是在人類生活環境中,被圈養但卻又狂放生長的植物,這些植物在隸屬於人的場域中,昭示了一種不被馴養的動能。

【月亮七點】

-黃亦中個展

Moon light at seven o’clock-Solo Exhibition by Huang, Yi-Chung

2021/12/11 - 12/31

藝術家:

黃亦中 Huang, Yi-Chung

月亮七點,這是我在東台灣才第一次聽到的說法,當看到太平洋上的月光時候,對於這說法的產生是毋庸置疑的。週五晚上開始,部落的年輕人開始回到了家,他們平時多半都在外地工作,所以難得可以在這週五晚上好好放鬆一下,三三兩兩的相聚坐在院子裡,拿幾罐啤酒與一把吉他,說著笑話唱著歌,有時候就看到日出了。 好喜歡有院子的家,後面就是山,前方就可以看到月光海,太平洋來的風跟山風,輕吹著臉龐與頸後那因熱濕黏的髮絲,青年們在微醺後慢慢走下山,伴隨著狗叫聲。

這次的作品與過往不同,不再追求所謂視覺上的新,但也不是懷��鄉寫實等去很細節的刻畫景物。我選擇了帶入更多情感,與記憶中當下微醺的視感。去誇張與放大那個感受,試圖再現於作品上。作品中並沒有特別強調原住民的特色,比如傳統服飾或者很帥的樣子。我認為拉勞蘭部落的每個青年平常就已經很帥了,那種日常感更是我想傳遞的,希望透過我的作品,可以讓大家走入部落之中,去感受我的感受,明白我的明白,然後可以思考,不要用自以為的以為,去當他們的以為。

月亮七點,這是我在東台灣才第一次聽到的說法,當看到太平洋上的月光時候,對於這說法的產生是毋庸置疑的。週五晚上開始,部落的年輕人開始回到了家,他們平時多半都在外地工作,所以難得可以在這週五晚上好好放鬆一下,三三兩兩的相聚坐在院子裡,拿幾罐啤酒與一把吉他,說著笑話唱著歌,有時候就看到日出了。 好喜歡有院子的家,後面就是山,前方就可以看到月光海,太平洋來的風跟山風,輕吹著臉龐與頸後那因熱濕黏的髮絲,青年們在微醺後慢慢走下山,伴隨著狗叫聲。

【泡泡之外很危險】-盧惟中個展

In/Out - Solo Exhibition by Weichung Lu

2021/11/13 - 12/03

藝術家:

盧惟中 Weichung Lu

「泡泡之外」是一個從藝術家盧惟中的「泡泡外面很危險」的系列當中,所發展出來的一個衍生系列。「泡泡」形容的是一個人所創造出的虛擬現實、自我。我們常常會使用這個人好像活在「泡泡」裡,來表達與世隔絕,不理會外界的變化的人。但其實每個人都是活在自己的泡泡中的。

「泡泡之外」這個系列,突破以往畫作只能展示在白牆上的概念,藝術家將作品帶出工作室,並將作品展示在藝術家每天的日常路徑上。這個行為就好像是藝術家試圖突破自己的泡泡,走出自己習慣的工作室,帶著畫作走過自己行經過的路徑。但是實際上這樣的行為真的是藝術家走出了泡泡嗎?又或者藝術家其實始終沒有走出泡泡?

「泡泡之外」是一個從藝術家盧惟中的「泡泡外面很危險」的系列當中,所發展出來的一個衍生系列。「泡泡」形容的是一個人所創造出的虛擬現實、自我。我們常常會使用這個人好像活在「泡泡」裡,來表達與世隔絕,不理會外�界的變化的人。但其實每個人都是活在自己的泡泡中的。

《爐灶The Stove》台英線上演出協作計劃

-靜慮 x 艾瑪・布蘭德(Emma Brand)

2021/11/19

2021/11/20

2021/11/26

2021/11/27

創作者:

艾瑪・布蘭德

(Emma Brand)

在一條長長的小徑盡頭,有一棟房子,而房子裡有一個爐灶。 天氣晴朗時,當風吹向對的方向,做菜的香味及故事的細碎聲充斥著空氣隨著這條長長 的小徑散播開來⋯⋯ 結合觀眾參與及共享晚餐,《爐灶The Stove》邀請觀眾藉說書融合成一個群體。 《��爐灶The Stove》是一個虛擬會合點—爐邊、餐桌跟鍋子的混合體,一個讓你可以跟你未曾有機會認識的人一起共享故事、創造新世界的地方。

在一條長長的小徑盡頭,有一棟房子,而房子裡有一個爐灶。 天氣晴朗時,當風吹向對的方向,做菜的香味及故事的細碎聲充斥著空氣隨著這條長長 的小徑散播開來⋯⋯ 結合觀眾參與及共享晚餐,《爐灶The Stove》邀請觀眾藉說書融合成一個群體。 《爐灶The Stove》是一個虛擬會合點—爐邊、餐桌跟鍋子的混合體,一個讓你可以跟你未曾有機會認識的人一起共享故事、創造新世界的地方。

《New Normal-Jing Lü Virtual Space》

靜慮線上交流藝廊與Art on air Podcast線上播客計畫

10/12 - 10/26

11/02 - 11/16

11/23 - 12/07

12/14 - 12/28

藝術家:

黃昱昊、盧惟中、

曾彥翔、林子涵

實體作品往往與數位相片記載也有著密切關聯,數位圖像甚至已成為作品傳播與被欣賞的主要媒介,然而在網路平台中,實體作品避��免不的物質性等缺失。啟發於華特·班雅明(Walter Benjamin)在書籍機械複製時代的藝術作品(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)中所提及的靈光(“aura”)概念,展覽核心反思數位虛擬呈現對於表達實體作品核心概念的影響。 此計畫將於線上平台策展,模擬靜慮藝術實際展覽空間,邀請藝術家將作品裝置於VR空間中,虛擬展覽意圖透過互動性強的交流空間, 觀者可透過語音、信息交流,提升觀者欣賞作品的豐富性與融入感。 計畫以Podcast 搭配線上展覽的方式,分成四個展期,邀請分別創作主題鮮明的4位台灣藝術家,黃昱昊、盧惟中、曾彥翔、林子涵(以發表順序排列)計劃以不同的面向探討實體作品與數位傳播的利與弊。

實體作品往往與數位相片記載也有著密切關聯,數位圖像甚至已成為作品傳播與被欣賞的主要媒介,然而在網路平台中,實體作品避免不的物質性等缺失。啟發於華特·班雅明(Walter Benjamin)在書籍機械複製時代的藝術作品(The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction)中所提及的靈光(“aura”)概念,展覽核心反思數位虛擬呈現對於表達實體作品核心概念的影響。 此計畫將於線上平台策展,模擬靜慮藝術實際展覽空間,邀請藝術家將作品裝置於VR空間中,虛擬展覽意圖透過互動性強的交流空間, 觀者可透過語音、信息交流,提升觀者欣賞作品的豐富性與融入感。 計畫以Podcast 搭配線上展覽的方式,分成四個展期,邀請分別創作主題鮮明的4位台灣藝術家,黃昱昊、盧惟中、曾彥翔、林子涵(以發表順序排列)計劃以不同的面向探討實體作品與數位傳播的利與弊。

序列與漸增 ─ 李希特的冥思行為迷幻症

〈初探吳介凡生畫作品的序列性〉- 吳介凡個展

Sequence and Progression—Richter's Mediative Fantasy

(Preliminary to Wu Chieh Fan's Sequencial Works)

2021/09/18 - 10/16

藝術家:

吳介凡 Wu Chieh Fan

生的藝術創作實為一種冥思行為,過程中會遇到許多轉折。 開始是進入階段的〈序曲〉, 像是帷幕張開的劇。 緊接著的是〈主題〉, 而主題是鋪陳情節與敍述的過程, 也是進行一種序列式的自我檢視。 有漸增或減少,甚至是遞迴的現象,反覆地重現。 末了,則多數是遞減(減少視象)的經驗, 而〈漸增〉也就成為過程中必要的轉折。 冥思與迷幻的不同在於 - 冥想,是清楚意識到放下意識的行為。 而迷幻是始終受控於某種未知外力(外物)的行為。 群體的迷幻具有吸引人確致命的魔力 如果説生畫藝術創作也進入迷幻現象, 那是有的,就像是修行中的〈魔考〉。 然而,透過精神意志的貫徹執行, 最終還是會回到藝術軌跡的正果。

生的藝術創作實為一種冥思行為,過程中會遇到許多轉折。 開始是進入階段的〈序曲〉, 像是帷幕張開的劇。 緊接著的是〈主題〉, 而主題是鋪陳情節與敍述的過程, 也是進行一種序列式的自我檢視。 有漸增或減少,甚至是遞迴的現象,反覆地重現。 末了,則多數是遞減(減少視象)的經驗, 而〈漸增〉也就成為過程中必要的轉折。 冥思與迷幻的不同在於 - 冥想,是清楚意識到放下意識的行為。 而迷幻是始終受控於某種未知外力(外物)的行為。 群體的迷幻具有吸引人確致命的魔力 如果説生畫藝術創作也進入迷幻現象, 那是有的,就像是修行中的〈魔考〉。 然而,透過精神意志的貫徹執行, 最終還是會回到藝術軌跡的正果。

歡迎光臨《阿Q式4D電影院實境場景工具組》系列發表會:錢畇竹個展

“The Kit of Ah-Q 4D Theatrical Set” Is Going to Make a Debut! - Chien, Yun-Chu Solo Exhibition"

2021/08/14 - 09/04

藝術家:

錢畇竹 Chien, Yun-Chu

「超真實時代」中擬像以數位影像、指涉氛圍、符號、元素與意識形態⋯⋯等系統來建構、拼貼、集合、排列、組合、抽取、分離與聚散,達到擬仿現實世界的一��切事物。 擬像從盡可能地貼近現實,進而取代現實,而後甚至自成一格地成為凌駕於現實之上的現實。人們的日常生活不僅被擬像的各式擬仿所大量地覆蓋,還沈迷於網路中各式的社群媒體與一味地追捧時下各式高科技產物。因此真實與虛擬的界線變得已不若從前,甚至也不再重要,擬像與現實的如何區分可說是完全地混淆。 在這樣的情況下,自身創作《阿Q式4D電影院實境場景工具組》系列作品。系列創作是擷取「4D電影院」及「實境」兩者的特性以構築出沈浸式體驗的基礎架構形式,在過程中解構擬像中最具代表性的「數位影像」,分析其影像場景腳本中的感官刺激、動態、氛圍、符號、元素、意識形態⋯⋯等,並篩選與利用各式符合低技術特質的各式現成物件、傢俱、日用品、家電或機械結構……等,經由擬仿、轉譯、挪用或轉化的方式打造出具備「阿Q」氛圍的人造場景與工具組合,完成執行「擬仿擬像」的反向操作。也試圖在其中探尋及摸索出其他可行之路徑。

「超真實時代」中擬像以數位影像、指涉氛圍、符號、元素與意識形態⋯⋯等系統來建構、拼貼、集合、排列、組合、抽取、分離與聚散,達到擬仿現實世界的一切事物。 擬像從盡可能地貼近現實,進而取代現實,而後甚至自成一格地成為凌駕於現實之上的現實。人們的日常生活不僅被擬像的各式擬仿所大量地覆蓋,還沈迷於網路中各式的社群媒體與一味地追捧時下各式高科技產物。因此真實與虛擬的界線變得已不若從前,甚至也不再重要,擬像與現實的如何區分可說是完全地混淆。 �在這樣的情況下,自身創作《阿Q式4D電影院實境場景工具組》系列作品。系列創作是擷取「4D電影院」及「實境」兩者的特性以構築出沈浸式體驗的基礎架構形式,在過程中解構擬像中最具代表性的「數位影像」,分析其影像場景腳本中的感官刺激、動態、氛圍、符號、元素、意識形態⋯⋯等,並篩選與利用各式符合低技術特質的各式現成物件、傢俱、日用品、家電或機械結構……等,經由擬仿、轉譯、挪用或轉化的方式打造出具備「阿Q」氛圍的人造場景與工具組合,完成執行「擬仿擬像」的反向操作。也試圖在其中探尋及摸索出其他可行之路徑。

自‧以為‧在 – 以樹寫塵-劉錫權2021創作個展

Awareness as it is - Solo Exhibition by Liu, Hsi-Chuan

2021/05/08 - 05/22

藝術家:

劉錫權 Liu, Hsi-Chuan

本次展覽由創作初期的樹形直觀擬人造型開始,到以同心圓與棋盤格為骨架的平面結構拼貼,透過格線結構,延展樹形的擬人姿態與對應現實直觀的感物關係。以三連幅的組裝構成,完成劇場敘事結構般的圖像關係,試圖更接近日常感知意識中,抽象化敘事意識流動的結構,以彰顯本文對於以人的�格度完成為依歸、以及直觀敘事意識的流動作為抒情傳統技術本體的主張。

本次展覽由創作初期的樹形直觀擬人造型開始,到以同心圓與棋盤格為骨架的平面結構拼貼,透過格線結構,延展樹形的擬人姿態與對應現實直觀的感物關係。以三連幅的組裝構成,完成劇場敘事結構般的圖像關係,試圖更接近日常感知意識中,抽象化敘事意識流動的結構,以彰顯本文對於以人的格度完成為依歸、以及直觀敘事意識的流動作為抒情傳統技術本體的主張。

《動三小朋友》

-毛毛、土豆、梅康米

Three Small World-

Happykawaiifriends、Toodle、Mekamee

Exhibitoin by Nina Huang

2021/04/10 - 05/01

藝術家:

毛毛Happykawaiifriends、

土豆Toodle、梅康米Mekamee

以藝術介入社會有非常多的形式,藝術與社會間的距離與關係也是非常多人關心及討論的話題之一。藝術介入社會議題,除了可能是種追求藝術的形式以外,也是為了讓藝術與生活周遭有更多的連結及更多詮釋。此展覽將試圖在可愛幽默、輕鬆的狀態��下,以三位藝術家們所創作的動畫,讓觀看者能從作品中討論更深更廣的議題;能喚起觀者對更多時事的關注。 此展覽為三位年輕動畫藝術家的首次合作聯展,三位在網路時代興起的動畫藝術家都在網路圖文界已有一定的知名度。毛毛Happykawaiifriends的作品以鮮明的顏色及可愛的角色為主,有海星、獨角獸等等的可愛角色,動畫配上活潑可愛的合成音效;在可愛華麗的外表之下,其實暗藏了非常多表達關於教育、性別關懷、種族等等的黑色幽默,作品也都與時事、政治相關聯。而梅康米Mekamee的作品則是關於自身經驗,從自己的愛貓阿梅出發,發展到各種有趣的變形,以生活大小事為題材,利用輕鬆有趣的敘事方式來引人發笑。土豆Toodle則有多種畫風,主要以鮮明的色彩、大膽誇張的風格呈現,他的動畫及漫畫作品幽默的敘述時事議題與政治,用輕鬆搞笑的方式討論嚴肅的話題。 從小接受網路教育的「網路世代」人口,這些佔

「物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢恑憰怪,道通為一。其分也,成也;其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。」《莊子.齊物論》 一切事物本來都有它是的地方,一切事物本來都有它可的地方。沒有甚麼東西不是,沒有甚麼東西不可。......一切事物從通體來看就沒有完成和毀壞,都是復歸於一個整體。 在3D遊戲虛擬空間中,製作者將現實世界的認知作為基礎,把對有形有名之事物的描述,轉換重現於虛擬世界中。在虛擬世界裡,物之間產生的關係連結使得自身得以成立,呈現出能被辨識的樣貌,而因鏡頭移動或BUG等原因而破圖產生的「碎裂狀態」暫時切斷了虛擬物之間的連結。這一方面強調透過「關係」使物得以存在於虛擬空間中的事實,另一方面也切斷了人對物的掌握,造成形名消解,使得螢幕中的碎片無法被定義。

以藝術介入社會有非常多的形式,藝術與社會間的距離與關係也是非常多人關心及討論的話題之一。藝術介入社會議題,除了可能是種��追求藝術的形式以外,也是為了讓藝術與生活周遭有更多的連結及更多詮釋。此展覽將試圖在可愛幽默、輕鬆的狀態下,以三位藝術家們所創作的動畫,讓觀看者能從作品中討論更深更廣的議題;能喚起觀者對更多時事的關注。 此展覽為三位年輕動畫藝術家的首次合作聯展,三位在網路時代興起的動畫藝術家都在網路圖文界已有一定的知名度。毛毛Happykawaiifriends的作品以鮮明的顏色及可愛的角色為主,有海星、獨角獸等等的可愛角色,動畫配上活潑可愛的合成音效;在可愛華麗的外表之下,其實暗藏了非常多表達關於教育、性別關懷、種族等等的黑色幽默,作品也都與時事、政治相關聯。而梅康米Mekamee的作品則是關於自身經驗,從自己的愛貓阿梅出發,發展到各種有趣的變形,以生活大小事為題材,利用輕鬆有趣的敘事方式來引人發笑。土豆Toodle則有多種畫風,主要以鮮明的色彩、大膽誇張的風格呈現,他的動畫及漫畫作品幽默的敘述時事議題與政治,用輕鬆搞笑的方式討論嚴肅的話題。 從小接受網路教育的「網路世代」人口,這些佔

鬼針與刺柏 Ver1.4 -黃昱昊 個展

Bidens&Juniperus Ver1.4 - Solo Exhibitoin by Huang, Yu-Hao

2021/03/13 - 04/03

藝術家:

黃昱昊Huang, Yu-Hao

「物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢恑憰怪,道通為一。其分也,成也;其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。」《莊子.齊物論》 一切事物本來都有它是的地方,一切事物本來都有它可的地方。沒有�甚麼東西不是,沒有甚麼東西不可。......一切事物從通體來看就沒有完成和毀壞,都是復歸於一個整體。 在3D遊戲虛擬空間中,製作者將現實世界的認知作為基礎,把對有形有名之事物的描述,轉換重現於虛擬世界中。在虛擬世界裡,物之間產生的關係連結使得自身得以成立,呈現出能被辨識的樣貌,而因鏡頭移動或BUG等原因而破圖產生的「碎裂狀態」暫時切斷了虛擬物之間的連結。這一方面強調透過「關係」使物得以存在於虛擬空間中的事實,另一方面也切斷了人對物的掌握,造成形名消解,使得螢幕中的碎片無法被定義。

「物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢恑憰怪,道通為一。其分也,成也;其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。」《莊子.齊物論》 一切事物本來都有它是的地方,一切事物本來都有它可的地方。沒有甚麼東西不是,沒有甚麼東西不可。......一切事物從通體來看就沒有完成和毀壞,都是復歸於一個整體。 在3D遊戲虛擬空間中,製作者將現實世界的認知作為基礎,把對有形有名之事物的描述,轉換重現於虛擬世界中。在虛擬世界裡,物之間產生的關係連結使得自身得以成立,呈現出能被辨識的樣貌,而因鏡頭移動或BUG等原因而破圖產生的「碎裂狀態」暫時切斷了虛擬物之間的連結。這一方面強調透過「關係」使物得以存在於虛擬空間中的事實,另一方面也切斷了人對物的掌握,造成形名消解,使得螢幕中的碎片無法被定義。

老派的陳腔裡沒有濫調-江基名、林辰勳聯展

There are no chiche's in the old fashioned stereotype

2021/02/06 - 03/06

藝術家:

江基名

林辰勳

從古至今我們不斷的探索著屬於人的各種可能,人也是藝術創作常見的題材,我們常藉由人去暗示不同的情緒、議題,但我們仍然對於人的不同面相持續的提問,這次的展覽江基名與林辰勳,兩位藝術家都是以人物為主從��雕塑出發,但試圖在當代以傳統的姿態發聲回應屬於他們世代的議題。 這次的展覽,透過以人物題材作為一種媒合,從過去來看江基名與林辰勳不論是在創作方式、材料、議題,和最終的作品呈現,都顯示了極大風格上的差異與不同,他們也採用了相互反斥的材料語境,即木頭與玻璃纖維,但仔細探究根源是對孤獨的詩性描寫,是感性的且難以言喻的情懷,潛藏在每個人心中的。因此本展覽試圖從不同面向來探討屬於90後的他們是如何從傳統材質中以老派的方式創作出屬於他們的新意。 當我們觀看兩位藝術家如此迥異的風格時,我們不禁會好奇對於孤獨觀者又會作何解釋,然而此次的展覽,江基名與林辰勳選擇以「群體」作為探討的對象進行發表,江基名選擇蒐集老舊窗框的材料透過整理與再製的方式將過去的痕跡與再創作的方式去探討材料本身語彙以及材料的聚散對應到群體的關係,而林辰勳作品中人與動物的結合是他常見的創作手法,但他則試圖以較為輕鬆詼諧的角度,看待人與群體間的關

從古至今我們不斷的探索著屬於人的各種可能,人也是藝術創作常見的題材,我們常藉由人去暗示不同的情緒、議題,但我們仍然對於人的不同面相持續的提問,這次的展覽江基名與林辰勳,兩位藝術家都是以人物為主從雕塑出發,但試圖在當代以傳統的姿態發聲回應屬於他們世代的議題。 這次的展覽,透過以人物題材作為一種媒合,從過去來看江基名與林辰勳不論是在創作方式、材料、議題,和最終的作品呈現,都顯示了極大風格上的差異與不同,他們也採用了相互反斥的材料語境,即木頭與玻璃纖維,但仔細探究根源是對孤獨的詩性描寫,是感性的且難以言喻的情懷,潛藏在每個人心中的。因此本展覽試圖從不同面向來探討屬於90後的他們是如何從傳統材質中以老派的方式創作出屬於他們的新意。 當我們觀看兩位藝術家如此迥異的風格時,我們不禁會好奇對於孤獨觀者又會作何解釋,然而此次的展覽,江基名與林辰勳選擇以「群體」作為探討的對象進行發表,江基名選擇蒐集老舊窗框的材料透過整理與再製的方式將過去的痕跡與再創作的方式去探討材料本身語彙以及材料的聚散對應到群體的關係,而林辰勳作品中人與動物的結合是他常見的創作手法,但他則試圖以較為輕鬆詼諧的角度,看待人與群體間的關

《致美於死地而後吃》雙人演出 drop dead gorgeous

2021

01/29 19:00

01/30 15:30

01/31 15:30

02/05 19:00

02/06 15:30

02/06 19:00

演出單位|樣樣Same Same Collective

製作曁編導|黃意婷、楊子瑩、Emma Brand、Karen D’Mello

表演者|黃意婷、楊子瑩

舞台監督|蔡宜諭

主辦|黃意婷、楊子瑩

協辦|靜慮藝廊

贊助單位|臺北市文化局

是一場以女性角色出發,呈現在眾多眼光的凝視下,內心慾望與外在完美框架搏鬥的黑色喜劇。 以三島由紀夫的《反貞女大學》為發想根基,對比社會化的性別形象與荒謬卻真實的人類基本需求——食慾,探�索女性在公共空間中的行為標準界線。共同創作者來自英國、印度、台灣三個國家,在不同文化的經驗分享下編織出跨文化的共同肢體語彙,表演形式介於舞蹈、祭典儀式、表演藝術及肢體劇場,試圖將美學規範破壞殆盡,解放壓抑之下狂暴的慾望。

是一場以女性角色出發,呈現在眾多眼光的凝視下,內心慾望與外在完美框架搏鬥的黑色喜劇。 以三島由紀夫的《反貞女大學》為發想根基,對比社會化的性別形象與荒謬卻真實的人類基本需求——食慾,探索女性在公共空間中的行為標準界線。共同創作者來自英國、印度、台灣三個國家,在不同文化的經驗分享下編織出跨文化的共同肢體語彙,表演形式介於舞蹈、祭典儀式、表演藝術及肢體劇場,試圖將美學規範破壞殆盡,解放壓抑之下狂暴的慾望。

數位藝術展覽計畫 | 美好的弔詭

The Wonderful Creepiness

2021/01/15 - 01/29

藝術家:

紀柏豪 Po-Hao Chi

張孟泰 Mengtai Zhang

余香瑩 Rosalie Yu

展覽策劃 | 施雅恬

視覺設計|賴慧珈

製作單位 | 融聲創意Zone Sound Creative

「網路」自發明以來即扮演著資訊流通與傳遞的重要媒介,並隨時間遞嬗嵌入你我生活之中。它既是平庸的日常工具,也是革命性的發明;是新穎有趣的介面,卻也是使人麻木且百無聊賴的根源;是創新資訊源,又是分散人們注意力的病灶。這些連通了虛擬空間與物理現實的��資訊流,在虛實交錯的空間中不斷地更新,維繫著人與人之間的情感、聚合著人與物作為連結實體的群體意識。當日漸縮小的裝置逐漸成為我們身體與意識的延伸,有關虛擬與現實界線消融的討論又再次浮上檯面。 本次展覽呈現將透過一系列環繞於網路與其衍生物的藝術實踐,經由文化研究、科技應用與群眾參與,來探討當今網路與數位科技的多重面向,並延伸至人與(科技)物的糾纏關係。藝術家紀柏豪、張孟泰與余香瑩的四件作品利用創新數位科技,如 3D 掃描、網頁VR及混合實境等技術,試圖再現疫情影響下介於可見與不可見之間的連通性與想像網路,以不同角度來回應今日人人皆深陷其中的虛實交纏羈絆。

「網路」自發明以來即扮演著資訊流通與傳遞的重要媒介,並隨時間遞嬗嵌入你我生活之中。它既是平庸的日常工具,也是革命性的發明;是新穎有趣的介面,卻也是使人麻木且百無聊賴的根源;是創新資訊源,又是分散人們注意力的病灶。這些連通了虛擬空間與物理現實的資訊流,在虛實交錯的空間中不斷地更新,維繫著人與人之間的情感、聚合著人與物作為連結實體的群體意識。當日漸縮小的裝置逐漸成為我們身體與意識的延伸,有關虛擬與現實界線消融的討論又再次浮上檯面。 本次展覽呈現將透過一系列環繞於網路與其衍生物的藝術實踐,經由文化研究、科技應用與群眾參與,來探討當今網路與數位科技的多重面向,並延伸至人與(科技)物的糾纏關係。藝術家紀柏豪、張孟泰與余香瑩的四件作品利用創新數位科技,如 3D 掃描、網頁VR及混合實境等技術,試圖再現疫情影響下介於可見與不可見之間的連通性與想像網路,以不同角度來回應今日人人皆深陷其中的虛實交纏羈絆。

【在辛蒂雪曼圖書室-翻閱一面寧靜的牆】-吳介凡個展

In the library of Cindy Sherman, looking through a quiet wall.

-Solo Exhibition by Wu, Chieh-Fan

2020/12/26 - 2021/01/09

藝術家:

吳介凡 Wu, Chieh-Fan

此次藝術家吳介凡老師於靜慮藝廊展出系列新的創作,包含巴斯奇亞塗鴉日記系列、藝術書系列、冷的小王子系列、奈良的悲傷系列、KAWS的哀傷系列、奈良的憂愁系列,以及大幅的繪畫拼列創作;�透過常年來大量閱讀,加上他的成長背景以及對世界、社會的認知,使他的作品看似簡單無章法,卻具有令人必須深度思考的意涵。 他的作品形式多樣,從畫布上的創作、到複合媒材的拼貼;先拆解材料中的顏色、圖案與文字等元素,在原有的圖案中注入自己的思想、重新理解審視,再疊合重製後拼貼,用扭曲的形態與粗獷的筆觸、激烈的語言形式,將形象與色彩從畫作中解放。以拼貼、繪畫、撕裂、挖空,透過解構再建構的方式來詮釋並大力諷刺資本世界,試圖在自己的創作中找出屬於自己的美學標準;也是透過創作過程對自身的審視,並進行自我的藝術實踐。 如吳介凡所敘述的:「我的作品,沒有天,沒有地,只有像著內面的深沉。」,突破框架、不被世俗給束縛,卻有著深沈值得被探討的故事及情感表達,這就是藝術家吳介凡。

此次藝術家吳介凡老師於靜慮藝廊展出系列新的創作,包含巴斯奇亞塗鴉日記系列、藝術書系列、冷的小王子系列、奈良的悲傷系列、KAWS的哀傷系列、奈良的憂愁系列,以及大幅的繪畫拼列創作;透過常年來大量閱讀,加上他的成長背景以及對世界、社會的認知,使他的作品看似簡單無章法,卻具有令人必須深度思考的意涵。 他的作品形式多樣,從畫布上的創作、到複合媒材的拼貼;先拆解材料中的顏色、圖案與文字等元素,在原有的圖案中注入自己的思想、重新理解審視,再疊合重製後拼貼,用扭曲的形態與粗獷的筆觸、激烈的語言形式,將形象與色彩從畫作中解放。以拼貼、繪畫、撕裂、挖空,透過解構再建構的方式來詮釋並大力諷刺資本世界,試圖在自己的創作中找出屬於自己的美學標準;也是透過創作過程對自身的審視,並進行自我的藝術實踐。 如吳介凡所敘述的:「我的作品,沒有天,沒有地,只有像著內面的深沉。」,突破框架、不被世俗給束縛,卻有著深沈值得被探討的故事及情感表達,這就是藝術家吳介凡。

X≠Y 少遊島聯展

2020/11/28 - 12/19

策展|EQUAL = 等號

視覺設計|60 Degree

藝術家:

王明仁 Wang Ming-Ren

洪乙丹 Hung Yi-Tan

林慧姮 Lin Hui-Heng

陳衍儒 Chen Yan-Ru

呂志文 Aer Lu

侯忠穎 Hou Chung-Ying

陳佩吟 Chen Pei-Yin

李小秋 Li Siao-Ciou

黃昱佳 Huang Yu-chia

遭逢的映像

Encounter With Image

2020/10/24 - 11/14

策展人:

金秋雨 Jin Qiuyu

許鈞宜 Hsu Chun Yi

藝術家:

王君弘 Wang Chun Hong

谷口曉彥 Akihito Taniguchi

原田裕規 Yuki Harada

許鈞宜 Hsu Chun Yi

設X、Y為兩個數,則X ﹤Y、X ﹥Y,或者X ﹦Y,三者關係中至少有一個對立組合裡能夠被成立,這是數學演算中的「#三一律」(Trichotomy Law),一種具 #對等觀念的邏輯關係。 藉由藝術家的介入,擺脫「三一律」的相等性,展出作品不但沒有固定的製作程序、表現技巧多樣且方法還不一,所得出的風格答案還能因題而異,是一組 #矛盾序列的不等��式公式,即X不等於Y。 展覽《X≠Y》好比是數學算式演化後的狀態,它透過藝術家集體性的參與,將不同數字的變因帶入公式(假設藝術家即數字),在互相增減的篩選過程中,取消藝術創作僅屬於個人即等於作品的X=Y定律,打散固有的藝術欣賞、繪畫性,以及形式或尺度的比例模式。 《X≠Y》的目的在於讓作品的呈現,不僅在追求特定的藝術家個體,排除直覺接受對等性上的理想造形,轉而 #關注一個群體狀態—「少遊島繪社」!

設X、Y為兩個數,則X ﹤Y、X ﹥Y,或者X ﹦Y,三者關係中至少有一個對立組合裡能夠被成立,這是數學演算中的「#三一律」(Trichotomy Law),一種具 #對等觀念的邏輯關係。 藉由藝術家的介入,擺脫「三一律」的相等性,展出作品不但沒有固定的製作程序、表現技巧多樣且方法還�不一,所得出的風格答案還能因題而異,是一組 #矛盾序列的不等式公式,即X不等於Y。 展覽《X≠Y》好比是數學算式演化後的狀態,它透過藝術家集體性的參與,將不同數字的變因帶入公式(假設藝術家即數字),在互相增減的篩選過程中,取消藝術創作僅屬於個人即等於作品的X=Y定律,打散固有的藝術欣賞、繪畫性,以及形式或尺度的比例模式。 《X≠Y》的目的在於讓作品的呈現,不僅在追求特定的藝術家個體,排除直覺接受對等性上的理想造形,轉而 #關注一個群體狀態—「少遊島繪社」!

影像的遺棄究竟意味著什麼?除了不再能見之外,它更是向一段時間與記憶告別。人的遷移或死亡、甚至日常些微的變動,皆足以令此些影像被拋出生活,遺落於某處。這看似微不足道、難以稱之為事件的發生,卻反射著影中人的存有狀態。 本展覽試圖詢問人與影像之關係,聚焦於拾獲影像當下的經驗、以遺忘創造再—記憶之可能。在此,現存影像(found image)的意義不再是對媒材、載體的關注,而是尋獲(found)當刻的強度感受。如同所有對照片的「翻拍」(re-photograph)都不再是對它的指認,而是記憶的變動與錯接。當我們偶然遭遇「早已在那」(already there)的影像——那隸屬於他人的過去之時,事件不僅發生於看見的當刻,而是續存於個體與影像間無法消弭的落差內。這一無從認識的陌異物件,將與拾獲者自身的生命經驗相互刻寫,形成時態與人稱無可區分的映像。

2019 單頻道錄像, Full HD 24’5’21

2017– 照片、相簿與其他

影像的遺棄究竟意味著什麼?除了不再能見之外,它更是向一段時間與記憶告別。人的遷移或死亡、甚至日常些微的變動,皆足以令此些影像被拋出生活,遺落於某處。這看似微不足道、難以稱之為事件的發生,卻反射著影中人的存有狀態。 本展覽試圖詢問人與影像之關係,聚焦於拾獲影像當下的經驗、以遺忘創造再—記憶之可能。在此,現存影像(found image)的意義不再是對媒材、載體的關注,而是尋獲(found)當刻的強度感受。如同所有對照片的「翻拍」(re-photograph)都不再是對它的指認,而是記憶的變動與錯接。當我們偶然遭遇「早已在那」(already there)的影像——那隸屬於他人的過去之時,事件不僅發生於看見的當刻,而是續存於個體與影像間無法消弭的落差內。這一無從認識的陌異物件,將與拾獲者自身的生命經驗相互刻寫,形成時態與人稱無可區分的映像。

A to B 聯展-Group exhibition

2020/09/26 - 10/17

策展人:

利錦鴻 Ulung Lupiliyan

協同策展:

黃亦中 Huang Yi-Chung

藝術家:

利錦鴻 Ulung Lupiliyan

豆宜臻 hewen tawtawazay

黃亦中 Huang Yi-Chung

潘子甦 Senayan Pakawyan

停駐—移動—停駐—移動,幾經遷徙的離散,於口傳神話的洪水滅世,於祖源舊社時期的分家開拓,於日殖至國民政府的集團移住,於資本主義的競逐都會市場,台灣原住民族在這塊土地的移動,從自主,變成被迫選擇與分化的被殖民者,經濟理性的驅使下,而與故地相離。日殖時期以降至今未消的��部落資本主義化,暴力地從原住民族土地向市場及資本家釋出更多土地,使傳統領域更加破碎化。 雖然家園,總是「缺席」,卻也因當代原住民族青年的文化實踐而永遠「在場」。原生-移動不只是兩個點之間的物理移動,亦是心靈復返行動。原生-移動,是移動的悲傷證言,也是回家的路徑。本展覽將由四名藝術家透過作品,陳述「以缺席而在場」的家園,撐開現居—路徑—根源的單向解釋,詮釋「離散」與「共在」相互滲透卻互為困境的認同形式。

停駐—移動—停駐—移動,幾經遷徙的離散,於口傳神話的洪水滅世,於祖源舊社時期的分家開拓,於日殖至國民政府的集團移住,於資本主義的競逐都會市場,台灣原住民族在這塊土地的移動,從自主,變成被迫選擇與分化的被殖民者,經濟理性的驅使下,而與故地相離。日殖時期以降至今未消的部落資本主義化,暴力地從原住民族土地向市場及資本家釋出更多土地,使傳統領域更加破碎化。 雖然家園,總是「缺席」,卻也因當代原住民族青年的文化實踐而永遠「在場」。原生-移動不只是兩個點之間的物理移動,亦是心靈復返行動。原生-移動,是移動的悲傷證言,也是回家的路徑。本展覽將由四名藝術家透過作品,陳述「以缺席而在場」的家園,撐開現居—路徑—根源的單向解釋,詮釋「離散」與「共在」相互滲透卻互為困境的認同形式。

窗際-林文藻、陳依純、黃昱昊聯展

By the window - Group exhibition by Lin, Wen-Tsao, Chen, I-Chun, Huang, Yu-Hao

2020/09/05 - 09/19

藝術家:

林文藻 Lin, Wen-Tsao

陳依純 Chen, I-Chun

黃昱昊 Huang, Yu-Hao

「這些景色在藝術家的呈現裡就如同凌駕於現實的時空,彷彿他們是透過作品創造屬於自己的平行世界、創造屬於他們的窗際風景。」 此次三人展出的作品皆以自身的觀察或日常生活的風景做主體,就如同我們能輕易地從窗裡向外觀看的景色,但這些景色在藝術家的呈現��裡就如同凌駕於現實的時空,彷彿他們是透過作品創造屬於自己的平行世界、創造屬於他們的窗際風景。

黃昱昊的作品則是從日常生活中取景,從小到大幾乎每個人或多或少都玩過電玩,在玩遊戲的同時我們經常會因為切換場景的操作,而導致畫面中會出現殘景或是破碎的物件等等的BUG,而這些缺失的影像效果便成為了他創作裡的主體,並將這些破碎的虛擬影像與現實經驗結合,繪製出一幅幅視覺效果驚豔的畫作。

「這些景色在藝術家的呈現裡就如同凌駕於現實的時空,彷彿他們是透過作品創造屬於自己的平行世界、創造屬於他們的窗際風景。」 此次三人展出的作品皆以自身的觀察或日常生活的風景做主體,就如同我們能輕易地從窗裡向外觀看的景色,但這些景色在藝術家的呈現裡就如同凌駕於現實的時空,彷彿他們是透過作品創造屬於自己的平行世界、創造屬於他們的窗際風景。

冷氣開放-

陳念瑩 個展

Air - conditioned,

Solo Exhibition by Chen, Nien-Ying

2020/08/01 - 08/22

藝術家:

陳念瑩 Chen, Nien-Ying

聚寶盆、 西洋風景錦集、 POP手繪海報、五段式念佛機。 一個台式巴洛克風格的巨大中庭之於我所見的一切生活風景,我關注的就是邊緣處五臟俱全的警衛室。或許裡面有個熟睡的警衛、電視裡在播放重播了第六年的午間人生劇場。 我總是對某些任性的品味深深著迷,我相信它們有著抵抗被現代�生活規格化的力量,就像是文創產業、社區美化、環境整潔的敵人那樣的存在,它們以最赤裸最直接的方式說話,其中最主要的就是文字,舉凡山區道路間鮮紅林立的不純砍頭,到每間麵攤皆貼有仿佛騙局一般的冷氣開放。

聚寶盆、 西洋風景錦集、 POP手繪海報、五段式念佛機。 一個台式巴洛克風格的巨大中庭之於我所見的一切生活風景,我關注的就是邊緣處五臟俱全的警衛室。或許裡面有個熟睡的警衛、電視裡在播放重播了第六年的午間人生劇場。 我總是對某些任性的品味深深著迷,我相信它們有著抵抗被現代生活規格化的力量,就像是文創產業、社區美化、環境整潔的敵人那樣的存在,它們以最赤裸最直接的方式說話,其中最主要的就是文字,舉凡山區��道路間鮮紅林立的不純砍頭,到每間麵攤皆貼有仿佛騙局一般的冷氣開放。